总书记和我们在一起

“当时总书记就站在这里,一连问了我们四个问题,‘班列前景怎么样?在国际货运中会占到什么比例?比例会扩大到多少?本省货占多少?’总书记对中欧班列(郑州)的运行情况和物流状态非常关心。”3月12日,站在四年前向总书记汇报过工作的地方,郑州国际陆港开发建设有限公司总经理赵文明对当时的情形记忆犹新。

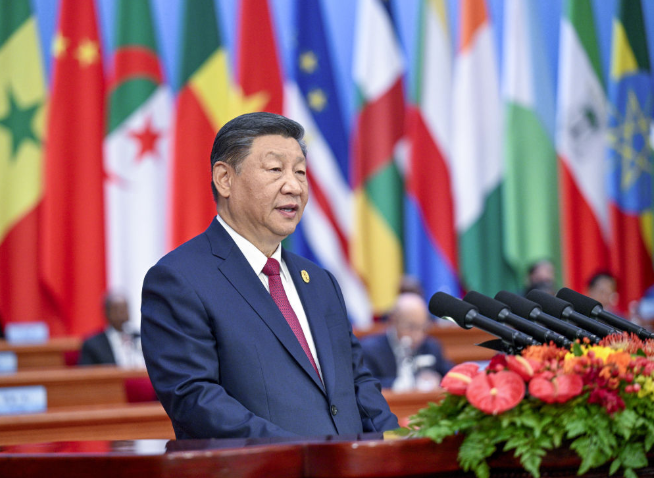

四年前的5月10日,习近平总书记在郑州国际陆港视察中欧班列(郑州)时指出,希望河南建成连通境内外、辐射东中西的物流通道枢纽,为丝绸之路经济带建设多作贡献。

四年来,河南深度融入国家“一带一路”建设,通过建设无水港,发展铁海联运,推动陆海相通,实现向东与21世纪海上丝绸之路连接;通过提升中欧班列(郑州)运营水平,开通郑州至德国汉堡、慕尼黑线路,实现向西与丝绸之路经济带融合。东联西进,陆海相通,河南物流通道核心枢纽地位尽显,更有“国际范儿”。

赵文明向记者讲述起四年来中欧班列(郑州)的“蝶变”历程,他用数据回答总书记当时提出的四个问题:

从2014年的每周两班到如今“去八回八”,中欧班列(郑州)整体开行频次逐步提高;运载货类1300多种;省外货源约占85%;多点集疏网络覆盖中国、中亚、俄罗斯和欧洲全境,境内外合作伙伴达3000多家;货源地境内覆盖全国3/4的省份、境外覆盖24个国家121个城市,集货范围越来越广。

如今的中欧班列(郑州)铆足了劲儿,无论是开行班次、往返均衡率,还是货值货重、满载率,在中欧班列中均名列前茅。

沐浴着明媚春光,满载着货物的班列整装待发。谈到下一步的发展,赵文明充满信心。2018年,中欧班列(郑州)要开行到650班,并将开发北欧、南欧等新线路;强化中欧国际多式联运综合服务信息平台建设,将中欧班列(郑州)建成一体联动、信息速达、快捷高效的“数字化班列”;更加突出国际冷链物流特色,努力将郑州打造为国际冷链物流中心。

赵文明说:“这是一个鼓励干事的时代。总书记给我们设定了目标,只要脚踏实地去做,肯定能实现!”

李刚:不断创新是我的职业原则

不断进行科技创新是我们发展的基本要求,也是落实总书记对中铁装备的期望和要求。”

3月13日上午9点半,中铁工程装备集团有限公司(以下简称“中铁装备”)李刚大国工匠工作室,电气车间主任、高级技师李刚正聚精会神地检测盾构机主驱动变频柜。“今年6月我们将完成盾构机主驱动变频柜关键技术研究及应用这个课题。”李刚说。该工艺投入应用后,将实现盾构机主驱动电气系统全面国产化。

从第一台国产复合式盾构机的电气组装到现在,李刚已经高质量地完成了300多台盾构机的电气系统组装。此前,李刚研发制造的盾构机核心部件液位传感器打破了国外企业的百年垄断,性能跃居世界第一。

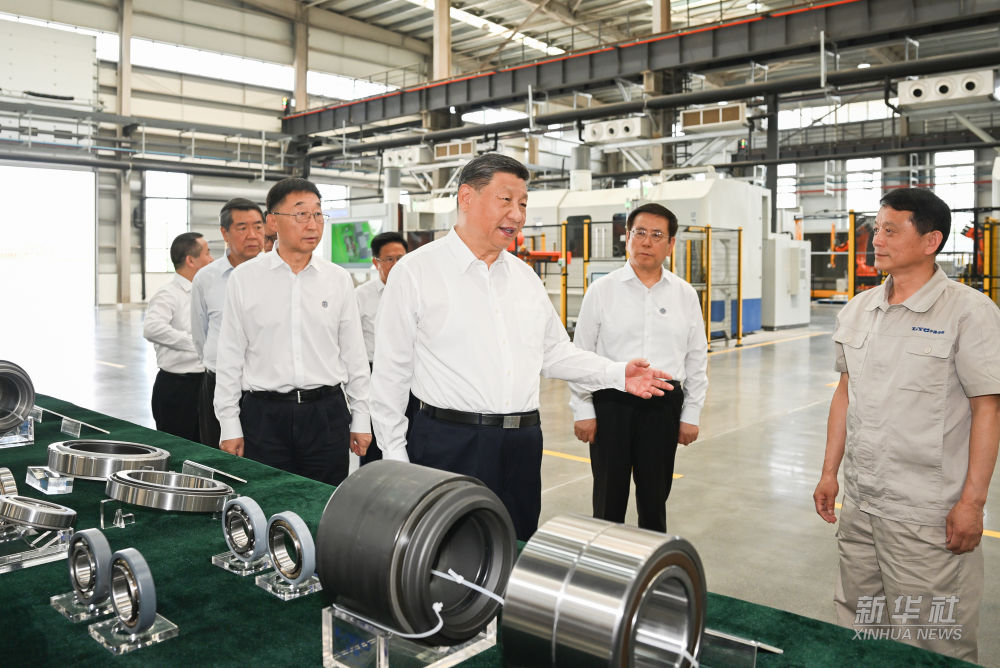

“集团生产的盾构机基本都是市场订制,不断进行科技创新是我们发展的基本要求,也是落实总书记对中铁装备的期望和要求。”快四年了,提起习近平总书记来集团视察的情景,李刚依然激动不已。

那是李刚终生难忘的画面:2014年5月10日上午,习近平总书记来到中铁工程装备集团视察。“总书记走过来的时候,我正在工位上检测设备。”李刚回忆说,当时他是第一个和总书记握手的工人,激动得差点摘不下手套。

李刚清楚地记得,在总装车间大门口旁边的显示屏前方,总书记指出,装备制造业是一个国家制造业的脊梁。要推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

总书记的话语一直激励着中铁装备不断创新、不断奋进。短短几年时间,国内最大断面硬岩掘进机面世,国内自主研发最大直径泥水平衡盾构机诞生,国内首批双护盾TBM(隧道掘进机)问世,世界最小直径硬岩TBM呱呱坠地,世界首台马蹄形盾构机下线……一系列新产品的问世,不断刷新着中铁装备创造的一项项纪录,实践着从中国制造向中国创造的跨越。

李刚参与了多个科研项目,同样刷新着个人成绩:获得河南省五一劳动奖章、中国中铁十大专家型工人等多种荣誉,中央电视台《大国工匠》中唯一的盾构制造行业工匠,被称为工人科学家。他带领团队在盾构机国产化的浪潮中,不断创造出闪亮的成绩:以“李刚”命名436号盾构机,成立李刚大国工匠工作室,研制出新型盾构机模块化接线盒,打破国外技术垄断,中国工匠站到了这个领域的世界巅峰。

责任编辑:崔莎莎

新闻热点