总书记和我们在一起

在闫春光家斜对面,是一座干净整洁的农家小院。院门口,一块“春光石磨坊”的木牌格外醒目。这是今年闫春光打算发展的新产业:“这两年村里正在大力发展红色乡村旅游,以后来的游客会越来越多。看准了这个机会,我就打算建一个石磨坊,让城里来的游客体验手工磨面粉,顺便销售杂粮、土鸡蛋等土特产,为家里找一个致富新门路。”闫春光说,目前磨坊的设备还在调试阶段,等到6月份麦收结束后就可以正式开门营业了。

如今,闫春光家小院门口,挂着一幅总书记到他家看望时的照片。闫春光说,看着这幅照片,心里就热乎乎的。“总书记在新年贺词里说,幸福都是奋斗出来的。贫困户不能等、靠、要,国家政策这么好,只要踏实肯干,一定能够脱贫奔小康!”闫春光的脸上洋溢着笑容。

申学风:让张庄的“里子”和“面子”一样美

我们按照总书记的要求,以党建为引领,带领群众改造旧房,发展红色乡村旅游和特色产业,最终实现脱贫。”

“九曲黄河最后一弯在河南打了个旋儿,兰考东坝头乡张庄村便在这里扎了根。”3月12日,站在“梦里张庄”农家乐院内,张庄村党支部书记申学风告诉记者,“张庄就是焦裕禄当年找到防治风沙良策并首先取得成功的地方。”

走进张庄,宽阔平坦的柏油马路、美丽整洁的农家小院和来往村民脸上幸福的笑容都令记者印象深刻。“现在张庄已经成了远近闻名的‘魅力乡村’,去年年底还获评第五届全国文明村镇,这在几年前是不可想象的。”申学风说,2014年,张庄在册贫困户207户754人,是出了名的贫困村。

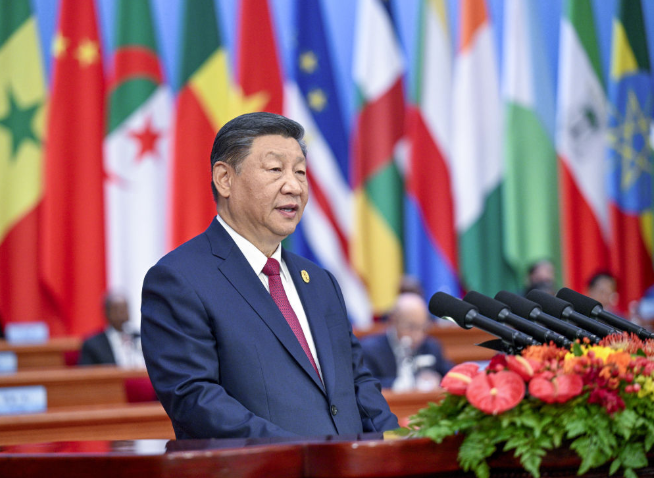

从贫困村到“幸福村”,张庄的变化开始于四年前。“2014年3月17日,习近平总书记到张庄村与干部群众座谈。当时我作为村党支部副书记参加了座谈会,就坐在总书记的左手边。”申学风回忆道:“座谈会上,总书记强调,要把农村基层组织建设成坚强的战斗堡垒,多渠道发挥党员的先锋模范作用,带领村民一起建设社会主义新农村。他还对我们说,村干部要切实关心贫困户,多到贫困户家里走走看看。我们村‘两委’也向总书记郑重承诺,保证在三年内摘掉贫困村帽子。”

总书记的到来,是对张庄人最大的鼓励。“我们按照总书记的要求,以党建为引领,带领群众改造旧房,发展红色乡村旅游和特色产业,最终实现脱贫。”申学风介绍,如今张庄的红色乡村游产业链已初步形成,产业上游有占地120亩的“焦裕禄精神体验基地”,产业下游有已经投入经营的农户50余家,有茶馆、民宿、特色农家乐,还建起上百个种植大棚和杂果采摘园。目前,全村年接待游客达10万人次,旅游收入超过100万元。

焕然一新的张庄还吸引了外来投资。去年年底,已成功登陆新三板的奥吉特生物科技股份有限公司张庄项目建成投产。这家投资9000余万元的菌业生产和加工企业,让70多名张庄人在家门口实现就业。“2014年,我们人均收入不足5000元,2016年脱贫时达到8600元,今年我们要突破1.2万元!”

“中央提出实施乡村振兴战略,这是张庄村发展的新机遇。今后我们要紧抓精神文明建设,让张庄的‘里子’和‘面子’一样美。”申学风说:“在奔小康的路上,张庄充满信心。”

郭天财:“中国碗”要盛更多优质“河南粮”

曾经让我非常羡慕的国外现代农场的场景,正在中原大地的黄土地上一点点变为现实。”

3月,春光明媚。65岁的著名小麦专家、河南农业大学教授郭天财带领团队成员,奔波在田间地头,调研分析苗情,指导农民管理麦田。

“全省8000多万亩小麦陆续进入返青和春季麦田管理的关键时期。我们时刻牢记总书记嘱托,竭尽全力为群众提供农技服务,为农业增产作贡献,把更多优质食品端上百姓餐桌。”3月12日,刚从麦田回到学校的郭天财风尘仆仆,脸上却挂着充实的笑容。

2014年5月9日,习近平总书记到尉氏县张市镇高标准粮田综合开发示范区考察调研,郭天财受邀为总书记介绍麦情。“得知小麦的亩穗数、穗粒数、千粒重等指标都很好,示范区有望增产几百万斤粮食时,总书记欣慰地笑了。”郭天财回忆说:“他语重心长地叮嘱,河南农业农村人口比重大,‘三农’工作任务繁重,粮食生产这个优势、这张王牌任何时候都不能丢。”

责任编辑:崔莎莎

新闻热点