精雕细刻桑榆年 银发辉映夕阳红

化腐朽为神奇,赋予沧桑的树根以崭新的艺术生命,雕琢出惟妙惟肖的人物或花鸟虫鱼;淡泊名利,却痴迷绘画,醉心于写意或写生;积极参与组织发起市骑游协会,一口气骑行100公里,强身健体的同时寻找创作灵感和创作素材(比如捡树根);精神抖擞地背起背包,带上老伴来一次说走就走的旅行,一边领略名山大川、远村古寨的自然风光,一边诠释执子之手、与子偕老的情感真谛……天天忙得不亦乐乎,把晚年生活过得既从容自如又温馨浪漫,既多姿多彩又有滋有味,可说是市人民医院退休干部刘兴和的生动写照。12月8日,记者在刘兴和家见到他的时候,他正在树根上雕刻着什么,案头摆满斧子、凿子、雕刀等工具。凑近细看,粗糙斑驳的树根上,一个秀发高挽、衣袂飘飘的女子已呼之欲出。这个作品有一个非常诗意的标题,叫《月里嫦娥舒广袖》。

注重审美,也注重实用。

“根雕工艺讲究‘三分人工,七分天成’,重质朴,弃浮华,求本真。在创作过程中,主要利用树根材料的天然形态来表现艺术形象,辅助性进行人工修饰。一个作品一个形态,从不重样。只有巧妙运用树根的形态之美,充分发挥大胆合理的想象,再结合人工精雕细琢,才能创作出天人合一的‘神品’。”刘兴和说。

行将迎来83岁生日的刘兴和,鹤发童颜,精神矍铄,一谈起喜爱的话题就滔滔不绝,一点儿也不像年逾八旬的老人。“他就这毛病,一说起雕刻、画画来,能一口气说三天三夜,没完没了。”刘兴和的老伴一边热情地给记者倒水沏茶,一边有些嗔怪地说。

展示油画作品。

刘兴和的老伴告诉记者,刘兴和先前在市人民医院负责财务方面的工作,管了几十年的钱,别的毛病没有,不吸烟,不喝酒,不嗜茶,不打牌,就只迷两桩事,雕刻和画画。一坐下来,他能大半天一动不动。其实,正是仗着这大半天一动不动,又一个大半天一动不动的精神,刘兴和耗时2年,雕刻出高2.7米、宽1.5米,重约1吨的大型根雕作品《孔圣人》,让人叹为观止。此外,他雕刻的《九子闹佛》《反弹琵琶》《沙漠之舟》等作品,也都古朴典雅,形神兼备。《沙漠之舟》入选由中国社科院和人民画报社编辑出版的《共和国专家成就博览》一书。他本人先后被评为省高级民间艺术师、市根雕巨匠……

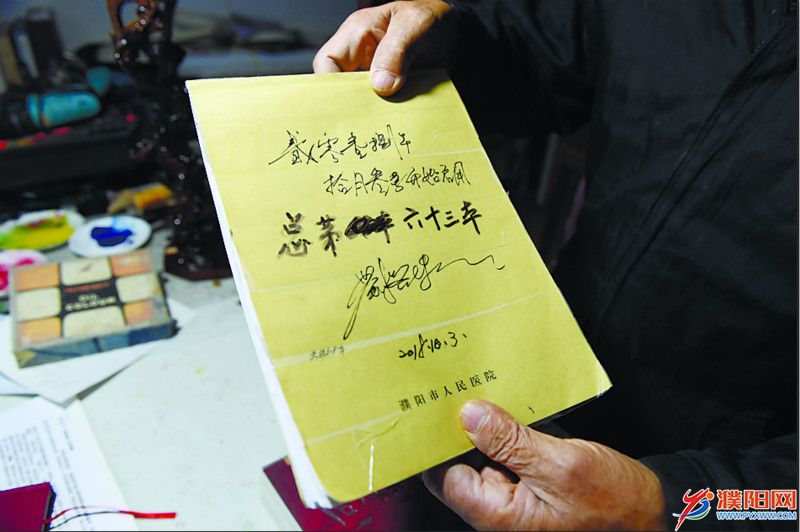

展示创作笔记。

刘兴和说,他小时候家里穷,只读了4年书就辍学了。但他自幼酷爱美术,坚信勤能补拙,没人教就自己学,每天醒来的第一件事就是看书,每晚睡前的最后一件事还是看书,梦里都在记笔记。他翻烂过十多部美术知识方面的书不算,还翻烂过十多部砖头一样厚的字典、词典。1998年退休以后,他的艺术生命开始焕发第二次青春,不从事根雕、木雕,就着手国画、油画,几乎比上班的时候还忙活。

刘兴和的老家在林县(今林州市)临淇镇。他说,那是深藏于太行山深处的一个古镇,远离喧哗,风烟俱净。人们公平交易,男耕女织,日出而作,日落而息,一派祥和安宁。但是,呼啸而来的日军飞机彻底破坏了这里的宁静。仅1939年4月4日一天(农历二月十五,当地一年一度的古庙会日),日军飞机在临淇疯狂投下的一颗颗炸弹,就伤亡百姓千人之众。随后的几年,日军在这里烧杀抢掠,无恶不作,让这个山清水秀的地方成为烟海、火海、血海。因出生在战乱年代,从记事起,他就三天两头地跟着大人进山洞躲避日军的空中轰炸和地面扫荡,耳闻目睹过日军惨绝人寰的种种暴行,刘兴和对那段记忆刻骨铭心,立志要用手中的画笔再现这段历史。所以,一从岗位上退下来,他便着手整理资料,先后走访了家乡20多位80岁以上的老人,历时6年,数易其稿,终于完成了大型系列油画《血染太行》,真实地再现了当年日军野蛮入侵临淇的血腥事件。其中一幅长1.8米、宽1.4米的巨幅油画上,空中三架红头绿身的日军飞机在狂轰滥炸,地上赶庙会的人群在四处奔逃。人们或扶老携幼,或肩挑背扛着粮食,或拉猪赶羊,措手不及之间,横尸一片。房屋树木被炸倒,浓烟滚滚,火焰冲天……

刘兴和告诉记者,2005年,这幅画在中国人民抗日战争纪念馆展出并获奖,后收入《纪念中国人民抗日战争胜利60周年书画集》等书中。他说,创作《血染太行》这组作品,旨在警示今人铭记历史,勿忘国耻,珍惜现在来之不易的和平幸福的生活。此外,他的其他画作也颇受业界好评,台湾一位收藏家曾一下子收藏了他27幅风景油画。

雕琢新作品。

除了雕刻、绘画,刘兴和退休后常年坚持的一项体育运动是骑自行车。但凡无雪无雨,他每天都要骑行2个小时,曾只身骑车回老家数次。73岁那年,他还从濮阳径直骑到安阳,在那儿休息一晚,次日天亮再马不停蹄地赶往老家临淇。刘兴和说,先前体检时还查出患有心脏病啥的,骑了这些年的自行车,什么不适都没有了,现在是吃嘛嘛香,身体倍儿棒。

刘兴和的另一个爱好是旅行。这几年,或塞北,或江南,他和老伴每年都会出去一两次。说起旅行,刘兴和也是谈资颇丰,其中最难得也最难忘的是,他们老两口在旅途中认了一个叫古丽的新疆女儿。刘兴和说,古丽全名叫阿依先古丽·吾甫,在库尔勒市团结街道办事处工作。2011年年底,在三亚,他和老伴邂逅陪婆婆赴那里旅游的古丽。尽管彼此年龄相差30多岁,但因为一见如故,旅途中互相照顾,他们结成亲戚,彼此间以“叔婶”“女儿”相称。老两口有3个儿子,对这个半道上认下的女儿真是喜出望外。古丽在第一封信上就向他们详尽介绍了库尔勒市周边的景点,并诚恳地邀请他们一定去新疆走走看看。也是巧,2012年春天,市骑游协会收到中国骑游协会的通知,拟于6月3日在博尔塔拉蒙古自治州召开全国第二十届华夏骑游文化展示大会。刘兴和作为市骑游协会的组织者和发起人之一,收到通知即把这个消息告诉了古丽,古丽在电话中欣喜若狂地说:“太好了,我等着你们的到来。”

“当时只是觉得要去新疆了,没想到从博州到库尔勒差不多还有1000公里,知道了就不给她说了。疼这个宝贝女儿还来不及,哪舍得再给她添乱!”刘兴和的老伴说。

刘兴和说,也是怕麻烦这个宝贝女儿,此前再三强调,不能多住,只能住三天。从6月2日报到到6日离会,他和老伴转道乌鲁木齐,7日晚上11时许才抵达库尔勒站。尽管已是深夜,但古丽和她的爱人仍然在出站口等着,一看见老两口,她立即就把他们抱住了。当晚,她把他们安排到一个星级宾馆里,并预付了三天的房款。老两口一辈子节俭惯了,打听到房费贵得惊人,第二天便退了房,另去车站附近的大众旅馆住下来,害得古丽哭笑不得,干脆把他们接到家里去住。在库尔勒的三天,古丽不仅请他们品尝了真正的新疆手抓饭等特色名吃,还专事请假,车接车送地带他们去周边的天堂大峡谷、胡杨林森林公园、交河故城遗址等景点观光游览。尽管挥泪分别的情景令人伤感,但从那以后,双方更加密切了书信电话联系,六七年来从未间断。古丽给他们寄新疆干果、库尔勒香梨等土特产品,他们给古丽寄雕刻、绘画等物品,互敬互爱,分享喜悦。刘兴和说,从濮阳到库尔勒,山一程水一程,有3300多公里,距离不可谓不远。但频频往来的问候和祝福,拉近了他们老两口和新疆女儿的心,也见证了维汉一家亲的深情厚谊。今年3月18日,《库尔勒晚报》曾以《古丽与河南亲戚的两地情》为题报道了这个既充满传奇色彩又感人至深的故事。

热爱生活,热爱艺术,热爱世间一切美好的事物,眼前只有霞满天,哪有空儿叹息桑榆晚!看吧,在银发与夕阳相映生辉的风景里,银发有多么白,夕阳就有多么红! (记者 刘文华 僧少琴文/图)

责任编辑:刘循源

新闻热点