“红色濮阳”系列之一:

单拐:“中原红都”里的红色往事

编者按革命老区濮阳,具有丰富的红色文化资源。挖掘濮阳红色文化资源,回顾这片热土上曾发生的可歌可泣的革命故事,有利于激励我们不忘初心,以更加积极的姿态投入富裕文明和谐美丽新濮阳建设。在新中国成立70周年之际,本报开设“红色濮阳”系列栏目,以飨读者,同时也欢迎广大读者积极提供相关线索或赐稿。

清丰,是一块充满红色印记的土地。1927年,清丰县一批革命知识分子加入中国共产党。1928年10月,清丰县第一个中共党支部成立。1929年4月,中共清丰县第一届委员会成立。在中共清丰县委的领导下,清丰人民为清丰解放进行了卓有成效的斗争,为中国革命做出了不可磨灭的贡献。在抗日战争和解放战争中,彭德怀、刘伯承、邓小平、徐向前、杨得志、黄克诚、宋任穷、程子华、黄敬、王宏坤、杨勇、苏振华、曹里怀等多位革命前辈,都曾在清丰留下足印。单拐革命旧址、中共直南特委旧址、冀鲁豫行署旧址等革命旧址,以及革命故居、烈士墓、烈士陵园、烈士纪念碑等,至今仍在默默诉说着这块红色土地上的红色故事。

抗战史实展馆内一角。

中国历史文化名城濮阳,有着丰富的红色文化资源,清丰县双庙乡单拐村,是其中一处代表。

单拐村是国家住建部第一批列入中央财政支持范围的中国传统村落,也是国务院公布的第二批100处国家级抗战纪念设施、遗址。这里诞生了我军兵工史上第一门大炮,曾是抗战时期冀鲁豫边区的政治、军事指挥中心,被称为“中原红都”。

单姓人曾经居住的村落

想去单拐村并不难:从濮阳市区乘坐城际公交到清丰县,下车转乘直达单拐村的旅游巴士,前后仅需一个小时。

与普通的中原村庄不同,单拐村的房子多为青砖灰瓦,小垂花门式的门楼极具特色,素淡清雅的色调,精美的木雕、砖雕、石雕随处可见,给人古色古香的感觉。村民介绍,这些青砖灰瓦的古典建筑,多半建于清朝末期。村庄房屋以胡同的形式布局,共有10多条胡同。

2014年出版的《清丰县志》记载:“据传,明洪武年间,有单姓人氏自山西洪洞县迁此定居,以姓氏取名单拐村。”有意思的是,虽然村庄以单姓姓氏得名,但目前单拐村村民大部分都姓陈。原来,260多年前,单姓家族在村里雇佣陈姓农户做长工,随后单姓衰落,陈姓崛起,陈家慢慢成了单拐村的第一大户。

目前的单拐村,是濮阳市一处重要的红色旅游景点。除了保存相对完好的传统建筑群外,景区主要有三大看点,分别为冀鲁豫边区抗战史实展馆、冀鲁豫军区纪念馆和名人故居。其中,冀鲁豫边区抗战史实展馆为新建不久,冀鲁豫军区纪念馆和名人故居则基本为当年原貌。

冀鲁豫边区的政治军事指挥中心

单拐村是如何与红色革命结缘的?这个小小村庄,缘何被称为“中原红都”……漫步于单拐村,这些问题不由得让人浮想联翩。

单拐与红色革命结缘,与当时的革命大环境有关。《清丰县志》记载,1944年8月底,冀鲁豫边区军民对日伪军的反攻作战取得节节胜利,清丰县全境获得解放。冀鲁豫军区为进一步扩大战果,解放南乐县城、濮阳县城及豫北的大部分地区,打通冀南与太行根据地的联系,决定将指挥部前移。1944年9月,中共冀鲁豫分局、冀鲁豫军区,自山东省观城县红庙村迁驻清丰县单拐村,司政后勤机关、报社、电台、医院等陆续入驻。

红色革命为何会选择单拐村?《清丰县志》分析认为,单拐村位于清丰县城东15公里处的潴龙河东岸,不靠公路,比较偏僻。抗日战争时期,这里仅有村民400人,但地主多,好房子多。更重要的是,单拐村及周边一代是冀鲁豫边区建党较早的地区之一,抗日战争爆发后,这里又是党组织抗日救亡运动和开展游击战争的中心。

当然,中共冀鲁豫分局、冀鲁豫军区之所以迁到单拐村,也与陈笃之父子有关。陈笃之是单拐村的开明绅士,早年在外经商,曾做过国民政府参议员,花甲之年返乡,经营70亩良田。陈笃之乐善好施,待人宽厚,深受乡邻敬仰。抗战时期,他曾与晁哲甫一起成立清丰县抗日自治委员会,并被推举为会长,接着又组建了清丰县民众联合抗日自卫团。陈笃之思想开明,其儿子陈平、女儿陈友菊都加入了中国共产党,并担任重要领导职务。单拐村的有关情况,就是陈平向分局和军区领导介绍并推荐的。中共冀鲁豫分局、冀鲁豫军区迁到单拐村后,陈笃之把自己的房子腾出来,让给部队住,把自己的酿酒作坊无偿捐献给军区。他还说服族人,腾出家族祠堂作为兵工厂驻地,动员族人和村民腾房、捐粮捐款。

中共冀鲁豫分局、冀鲁豫军区迁到单拐村后,宋任穷、黄敬、王宏坤、杨勇、曹里怀、朱光、张霖之、张玺等领导聚集到单拐村,领导边区人民对敌反攻作战和建设边区,使单拐村成为冀鲁豫边区的政治、军事指挥中心。

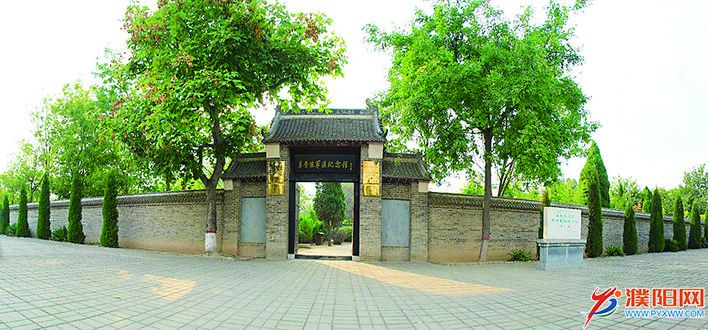

冀鲁豫军区纪念馆。

生产出我军史上第一门大炮

推开冀鲁豫军区纪念馆的门,绿树掩映间,是1944年冀鲁豫军区的兵工厂旧址,陈列厅内,摆放着各式各样的旧式兵器。

在这里,记者看到这样的介绍:“……1945年9月,冀鲁豫军区遵照朱德总司令《关于建设迫击炮分队及兵工厂生产的意见》,在单拐村成立军事工业部,先后建立4个兵工厂。其中,第一兵工厂设在单拐村,全厂职工在设备简陋、环境艰苦的条件下,自力更生,土法上马,百折不挠,于1946年初,制造生产了我军兵工史上第一门大炮——‘盖亮号’九二式七十毫米步兵炮。”

由此可以看出,我军兵工史上的第一门大炮,就是在单拐村生产的。当然,“盖亮号”大炮目前并不放在单拐,而是陈列在中国军事博物馆内。

导游介绍,1945年9月,为适应战争形势对武器装备、后勤供应的迫切需要,冀鲁豫军区决定在清丰县单拐村成立冀鲁豫军区后勤部、军事工业部。我军建立了兵工一、二、三、四厂和炸弹厂等20多个兵工厂。其中,兵工一厂设在单拐村,二厂、四厂、炸弹厂、皮革厂均在单拐村附近,单拐村又成为冀鲁豫边区军工生产的中心。

因为一度是冀鲁豫军区的政治、军事及军工生产中心,使得单拐村在中国革命中的地位和作用十分特殊。著名无产阶级革命家谢觉哉夫人王定国(红军战士),在参观单拐革命旧址后,题词写下了“红色单拐,中原红都”8个大字。

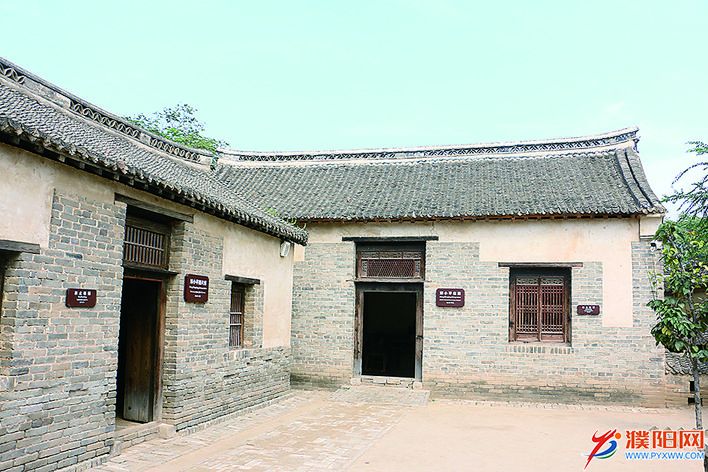

单拐村的革命家旧居。

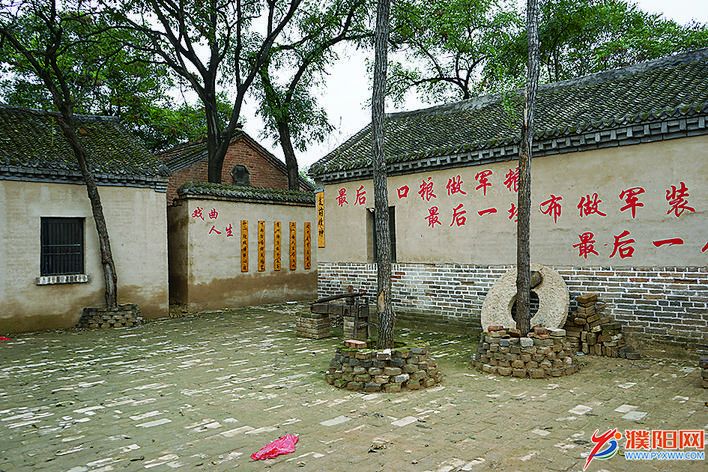

沙格寨村支前旧址。

邓小平在单拐

单拐村和邓小平有缘。

《清丰县志》介绍,邓小平曾到过清丰三次,第一次是在1939年,第二次是1945年,第三次是1946年。其中,第二次到清丰时,邓小平就住在单拐村。

1945年1月23日,中共中央指示北方局,即时进入冀鲁豫这个有2000多万人口的最大敌后根据地,并从太行、太岳根据地抽调有经验的减租减息干部到冀鲁豫去。当时担任北方局代理书记和129师政委,并主持八路军前方总部工作的邓小平得到指示后,立即抽调太行、太岳根据地干部,先行奔赴冀鲁豫,同时决定自己也来这里。

1945年3月初,邓小平率领北方局机关干部,从山西省左权县的麻田镇出发,经林县,在太行军区七分区的护送下,从淇县和汲县之间的塔岗口出山,顺利通过了平汉铁路。当天夜里,由冀鲁豫军区部队接应渡过卫河,次日进入冀鲁豫地区。邓小平到达濮阳地区后,先在单拐村南十几里远的李楼村住了近一个月,把带来的北方局机关干部派往老区濮县、滑县等地进行调查研究,接着听取宋任穷等人的汇报,并传达了中央保护中农、团结中农等指示。

4月27日,邓小平等人离开李家楼,来到单拐村,住在村民陈学修家。陈家大门朝西,是一进三的大院。进了大门,是个坐北朝南的三合院,堂屋是楼房,由房东住着;东面有南北2个小院,邓小平住在北院北屋东2间。

邓小平刚到单拐,便有喜讯传来——军区部队攻克了日军重要据点南乐县城。邓小平闻讯喜笑颜开,他幽默地赞叹杨勇:“男人头上戴冠,不失为‘勇’,不失为‘勇’!”

邓小平经过调查研究之后,于6月6日在单拐村召开了数千人参加的群众工作会议。在这次会议上,邓小平指出,要从实际出发,抓住减租减息这个中心环节,充分发动群众,分不同地区、不同阶段和阶层,区别对待,将运动约束在中央政策允许的范围内。会议之后,减租减息运动如火如荼地开展起来,极大地巩固了根据地。邓小平随后又协同指挥冀鲁豫军区部队和地方武装进行了南乐、东平、阳谷、鲁西南战役,歼敌万人,扩大了冀鲁豫边区。

6月10日晚,邓小平接到毛主席电报:“拟在最近举行一中全会,你在‘七大’当选中委,望接电即赶回总部,待美机去太行时,就便乘机回延安开会。”接到毛主席电报后,邓小平抓紧时间向北方局、平原分局、行署和军区领导安排和交待工作。不久,邓小平携夫人卓琳告别了单拐村,前往延安开会。

今天的单拐村,除了有邓小平故居、邓小平休息处、邓小平上马台外,村里的老人也乐于讲述邓小平的故事。他们介绍,邓小平在单拐村期间,经常骑马到周边村庄,深入基层调查研究,了解情况。邓小平骑的是枣红马(有说是枣红骡子),出发时都是利用石马台上马,既方便又安全。石马台旁边还有一棵古国槐树,树冠荫及整个街道,是个很好的乘凉处。邓小平工作之余,时常坐在石马台上和贫雇农促膝谈心。

行走于单拐村,内心久久不能平静。老一辈无产阶级革命家和冀鲁豫边区军民,在山河破碎、国家危亡的生死关头,以不朽的抗战精神和气壮山河的英雄情怀,挺身而出,浴血奋战,用血肉之躯在广袤的豫北平原上屹立起一座座丰碑。回望烽火岁月,他们的铮铮铁骨和赤胆豪情,好像依然在眼前闪现。这或许才是单拐精神的真正内涵所在,也是单拐留给我们的巨大精神财富。 (记者 袁冰洁/文 通讯员 赵云芳/图 )

致读者

中华优秀传统文化不仅延续着中国人的文化基因,而且是我们立足现实、面向未来的文化瑰宝。习近平总书记在党的十九大报告中提出,要坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛。

一座濮阳城,半部文明史。中国历史文化名城濮阳,历史悠久,文化灿烂,龙文化、上古文化、杂技文化、姓氏文化、红色文化、地名文化、名人文化等,在濮阳交相辉映。一脉相承、内涵丰厚的濮阳文化,是我们文化自信的重要底色,也为我们坚定文化自信提供了强大的底气和深厚的根基。

走得再远,也别忘了为什么出发。为进一步提升濮阳文化自信,让濮阳人在了解濮阳历史、文化中汲取奋力前行的动力,本报决定开设文化专版,暂定每周一期。欢迎广大从事濮阳历史、文化研究的专家、学者及爱好者,踊跃提出宝贵建议并向本版赐稿,让我们一起为濮阳历史、文化的传承和光大,奉献出自己的一份力量。

电话:18539309838。

邮箱:yuanbingjie2002@126.com。

相关链接

中共清丰县第一个党支部及县委成立

1927年4月,中共大名特别支部成立,后接收大名第七师范学校(简称“大名七师”)教务主任晁哲甫(清丰县六塔乡人)加入党组织。不久,大名七师清丰籍学生李仰斌、李润东、张德光也被发展成为中共党员。1927年5月,晁哲甫、李仰斌、李润东、张德光、乔子荆等,因闹兵灾回到清丰,成为清丰县第一批中共党员,并随即开展活动。

1928年10月,王近瑞(又名王启祥、王铣铁)等人在清丰县民众教育馆成立中共清丰县第一个党支部,王近瑞为书记,王冠儒任组织委员,岳图南任宣传委员,乔子荆负责青年工作。党支部建立后,按照上级党组织的指示,结合清丰县实际情况,进行了一系列革命活动。

1929年2月,清丰县已有20多名共产党员、3个基层党支部。同年4月,中共清丰县第一届委员会在城内民众教育馆成立,王近瑞任县委书记,王冠儒任组织部长,岳图南任宣传部长,乔子荆任共青团书记。中共清丰县委成立后,领导了1929年冬季的“反八毛”斗争、1930年的反对帝国主义教会斗争、1930年—1931年的学生运动及抵制日货运动、1931年下半年的盐民斗争、1932年3月的罢教增薪斗争等。

清丰县人民的重大贡献

一、巨大牺牲。中华人民共和国成立前,成千上万的清丰军民牺牲了生命。2532名将士被追认为革命烈士。其中,营、科级以上职务及三等功以上者86人,卫河县委书记马天胜、清丰县县长刘法尧、八路军某部一团团长万连有等,都献出了宝贵的生命,还出现了“一门三烈士”“一门四烈士”之家。

二、踊跃参军。中华人民共和国成立前,全县12673人先后参军。其中,第二次国内革命战争时期、抗日战争时期2900人,解放战争时期近1万人。1946年9月,为第一次参军高潮,1647名翻身农民、青年教师、学生和职工踊跃参军,光荣入伍;1967年6月,为第二次参军高潮,全县一次入伍5126人,并从中选拔出500名出类拔萃的青年,直接奔赴延安,保卫党中央,保卫毛主席。当时,送子参军、送郎入伍的佳话美谈,至今仍被广为传颂。其中,高堡乡孟固村村民刘新长动员自己的儿子、侄子及村邻147名青壮年参军,被群众誉为“扩军大王”。中华人民共和国成立后,他曾2次受到毛泽东等党和国家领导人的接见。

三、支前工作。清丰县作为冀鲁豫边区根据地之中心区,支前工作十分繁重。解放战争开始后,清丰、卫河以县委书记、县长为中心,分别组建战勤指挥部,各区、各村成立相应组织,在党的领导下,广大人民冒着炮火,抬担架、运粮食,慰劳伤病员。至1949年2月,仅清丰县累计出动担架3580副、民工28640人次、大小车辆395辆,支援粮食1750余万公斤、柴草1550余万公斤、现金23万元。此外,还有军鞋、毛巾、鸡蛋、糖等慰问品。

四、1948年10月28日,中共中央发出《关于准备夺取全国政权所需要的全部干部的决议》。根据安排,清丰、卫河两县县委分别召开全县干部动员大会,要求所有干部报名南下。在不到一个月的时间里,清丰、卫河两县抽调南下干部122人。经过一段时间的培训,两县南下干部同冀鲁豫全体南下干部一起,身着草绿色军装,佩戴中国人民解放军胸章,荷枪实弹,从山东省菏泽市晁八寨村一带,列队出发,徒步踏上南下征程。(摘自《清丰县志》)

责任编辑:崔莎莎

新闻热点