孙健初与孙鸿烈父子两代的地学情

在半个多世纪前,玉门关钻探出了自喷油井,发现和开发了我国第一个大型油田玉门油田。从此,玉门关以新兴石油工业城市的骄人风姿取代了“平沙万里绝人烟”的边塞沙场形象,创造这个奇迹的人就是中国石油事业的奠基者和创始人之一、著名地质学家孙健初先生。 孙健初不曾料到,在他发现油田时年仅5岁的儿子孙鸿烈,在若干年后会接过他的衣钵,再次走向青藏腹地,将新中国青藏科考事业推向了一个新阶段。孙健初与孙鸿烈父子两代人的地学之路,从侧面映照了近代中国地学发展之路。

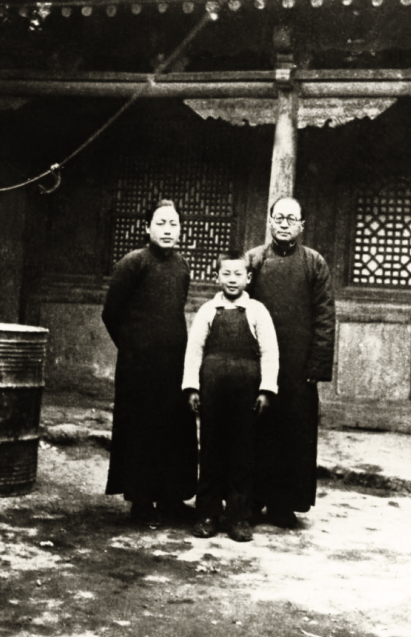

孙鸿烈先生儿时与父母在甘肃酒泉的合影(供图:孙鸿烈)

对儿时的孙鸿烈来说,家庭团聚的时刻异常难得。由于父亲孙健初长期在大西北做地质考察,他童年的大部分时间都是与母亲一起度过的。这张照片是在抗日战争期间拍摄的,当时他和母亲辗转从南京逃难到了重庆的北碚,两年后才到了酒泉和父亲相聚。

壮丽雄浑的青藏高原(摄影:田捷砚)

青藏高原是世界上独一无二的地区,年轻的地质历史、活跃的新构造运动、剧烈的环境变迁、独特的生物区系、复杂的自然地域分异及对周围区域自然环境和人类活动产生着巨大影响,一直为国内外科学界所瞩目,在地学、生物学和资源、环境科学的研究领域中占有极其重要的地位。这片土地也正是土壤学家孙鸿烈先生一直梦牵魂萦的地方。

以下是孙鸿烈先生的口述:

父亲的“地质梦”

甘肃玉门油田至今还竖立着孙健初先生的雕像,每每看到那座雕像,除了敬仰,我还有一份与众不同的自豪感。

1897年,父亲出生于河南濮阳后孙密城村一个农民家庭。父亲从8岁起在祖父办的私塾里读书,熟读四书五经。1920年,父亲考入山西大学采矿系预科班,两年后入本科。在校期间,父亲同瑞典籍教授新常富(Nystrom)来往较多。新常富对地质学造诣颇深,曾主办了“瑞华博物考察会”,父亲也深受新常富“以纯正科学来救国”思想的影响。1929年1月,经新常富的举荐,父亲进入中央地质调查所,任地质调查员。中央地质调查所是中国建立最早、规模最大的近代科学研究机构之一,也是中国地质学的摇篮。

父亲当年跨越祁连山进行地质调查,也是后来被广为称道的一个壮举。1935年父亲接到赴青海进行地质调查的任务,他与周宗浚踏上了艰难的旅程。从19世纪末叶起,先后有14名外国学者到祁连山考察,均有著作问世,有的山峰便以外国人名命名,父亲认为“这是中国人的莫大耻辱”。他和周宗浚在祁连山中跋涉2个多月,多半时间行走在渺无人烟的崎岖山路上,饿了吃炒面,渴了喝山泉水,面颊被高山日光晒得黝黑、被干燥的山风吹出裂口。他们经过坚韧不拔的努力,终于走到祁连山主峰之下,采集标本,测绘地质图,考察了地层情况及地层分界。又经过几天跋涉,他们终于走出祁连山北麓的山口,到达甘肃地界的酒泉金佛寺。父亲由此成为第一位跨越祁连山的中国地质学家。

1937年,因抗日战争爆发,国家迫切需要石油。之前,父亲与韦勒、萨顿共同署名的《甘青两省石油地质调查报告》提出,玉门一带有希望找到储量可观的油田。地质调查所所长翁文灏为此两次召见父亲,支持父亲去玉门一带探查石油。当时玉门一带也有一些地质迹象,表明下面可能有油。当地老百姓用地表露出的油,抹大车的车轴。玉门还有条河,水面上漂着油花,这些现象表明虽然这里有储油,但不确定究竟是否有开采价值。1937到1938年,父亲三次赴玉门考察,获得了大量的第一手资料,为玉门油田的勘探、开发奠定了坚实的基础。

1939年5月6日,根据父亲所定的井位,老君庙油田钻探工作正式开始,玉门油田第一口油井开钻,当方井导洞挖至23米处遇到油层,黑乎乎的油流,沿着砂层缓缓渗出流淌,日产1.5吨左右。当年8月11日,钻至115.51米处,探得一个油层,每天可产油10吨。产量不算大,但在当时却是一个惊人的数字。

1941年4月21日凌晨3时,钻机钻到439.37米时,突然发生强烈井喷。瞬间,原油夹着砂石以雷霆万钧之势,喷向40多米的高空。这证明了玉门油田是一个储量丰富、具有工业开采价值的油田,也标志着中国石油工业的起步。玉门油田如今已成为中国石油工业的一个发祥地。过去外国的油田都是在海相地层发现的,而玉门油田是第一个从陆相沉积地层发现的。从地质学上讲,玉门油田的发现,对陆相成油开辟了一个新的思路,也扩大了找油的视野和范围。在当时中国抗日的特殊背景下,玉门油田的发现和开采也有着极其特殊的意义和贡献。

我的离乱童年

作为父母唯一的孩子,我是1932年1月31日在北京出生的。童年时期我对父亲的印象比较模糊,因为那时父亲长期在西北工作,一年的大部分时间我都跟母亲在一起,我对童年的更多记忆就是“逃难”。1937年抗日战争爆发,我和母亲生活在南京。那时日军越逼越近,我们跟着中央地质调查所一起内迁,我是被父亲的朋友抱着上船的,能挤上去则挤,挤不上就不知道哪一辈子能赶上下一拨船。经南昌、长沙,一路向西南。我们最后跟着中央地质调查所住在重庆北碚,在那里也经历过几次轰炸。因为防空洞质量并不好,后来干脆把家里四方的八仙桌盖上被子当“掩体”。一听到空袭警报,就藏在桌子底下。战乱时期,父亲远在大西北,和我们有三、四年未曾谋面,父亲也不知道我们的生死。

直到1941年,父亲把我们从重庆接到了甘肃酒泉,生活才算稍稍安定下来。西北的条件很艰苦,酒泉风沙很大,每天喝的是井里打上来的水,水质很硬;也没有电,每天晚上点煤油灯,煤油灯中间是捻子,烟很大、灯罩被熏得很黑,那时候我印象最深的就是每天都要擦灯罩。

我母亲是个家庭妇女,对父亲一直很照顾,我家里是典型的“严父慈母”。父亲对我很严厉,看我功课不好时会训斥一顿,所以我对父亲是敬畏多于亲近。用今天的话来说,父亲像个书呆子,印象里父亲只要一回来,就拿起烟斗,在煤油灯下看书。母亲有时跟地质所的家属打打牌,父亲对此深恶痛绝,母亲也不敢让他知道。有一次,和母亲一起打牌的朋友无意中说:“孙太太牌打得真好!”父亲回来冲母亲大发了一顿脾气。

从“演员梦”到“土壤梦”

我到玉门时已上小学三年级,在那里一直生活了6年。之后,因为成立了“石油总公司”,下设“甘青石油分公司”,父亲负责勘探处,我们全家搬到了兰州。我是在西北师院附中上的高中,当时附中有很浓的演剧气氛,我还是学校话剧团的主力,而且我们排的全是大戏,像《蜕变》《雷雨》之类的话剧,排好后到西北师院去演。所以高中毕业时,我曾经一度想考戏剧学院当演员呢!

我的演员梦还是没有做成。1950年高中毕业前,因为父亲即将到北京燃料工业部石油总局任职,全家又搬到北京来。父亲的两个朋友,一位叫李连捷、一位叫刘海蓬,他们都是北农大土壤学教授,听说我在为考大学挑选专业,他们一再动员我学土壤,说土壤太重要了,土壤跟地质、农业都有关。

在两位伯伯的动员下,1950年,我考上了北京农业大学土壤农化系。过去土壤学属于地质学范畴,我选择这个专业,也跟小时候在父亲身边的耳濡目染有关。以前在甘肃时,每到暑假我都会跟着父亲一起,随勘探队一同到野外考察,跟着他骑骆驼,看大西北那种大自然,后面是大雪山,前面就是戈壁滩。那时就觉得大自然太好了,那么美丽,今后我也得选择这种职业干这种事情。只是母亲很心疼我,觉得我怎么跟父亲一样,又选择了那种吃不饱、漂泊不定的生活。

我和父亲研究领域不一样。他是研究地质的,我是研究土壤的。土壤学可以细分为很多学科,土壤化学、土壤物理、土壤肥料,我读研究生选的是土壤地理,就是想往地质学上靠。大学毕业后,我先是留校任教两年,1957年又考上中国科学院沈阳林业土壤研究所的研究生,并参加了中苏黑龙江流域综合考察。1961年,研究生学业结束后,我来到中国科学院自然资源综合考察委员会工作,从事土壤地理与土地资源研究。青藏高原土壤地理属于地学范畴,我国东部大部分是农田,调查研究的意义不大,必然要向西部发展。那时国家也开始关注西部地区,加之中国矿产资源集中在西部地区,而资料非常少,有许多未知的东西,等待着我们去挖掘、阐释。我觉得自己很幸运,参加了青藏高原的几次考察。

青藏高原是世界上独一无二的地区,开展青藏高原的研究,无论在理论和实践上,对中国和世界,还是对现在和未来,都具有重大的意义。我国对青藏高原的综合考察,最早开始于1960年。当时条件确实非常艰苦,我们进藏的路线是这样的:从北京坐火车到兰州,然后从兰州坐解放牌卡车进藏,那条路全是石渣路,也开不快,一般要走一个星期,路上没有任何供应点。有运输站的话我们就

住在运输站,没有运输站就自己搭帐篷住。那时的拉萨就像内地一个小镇子一样。除了自治区政府有楼房之外,其他的地方都比较破旧。我们不能拉着粮食进藏,一切供应都要由西藏提供。但在全国经济普遍困难的情况下,西藏本身也要靠内地供应,我们上百人的考察队对他们来说实在有些为难。1962年,在他们的建议下,考察队的活动暂时停了下来。

文革后期开始提倡“抓革命、促生产”,借着这个势头我们考察队又恢复起考察。1973年中科院设立了“青藏高原形成演化及对自然环境与人类活动的影响”的重大科研项目,“青藏高原综合科学考察队”也应运而生,第一年冷冰为队长、我是副队长(1974年以后我任队长)。那时条件已经改善了一些,我们可以从成都坐飞机进藏。到西藏后,因为各自的任务不同,我们再分头下去。现在考察多用越野汽车,那时还是解放牌大卡车,装车要有技术,两边和中间排满了箱子和行李,人坐在两边的箱子上得用腿脚顶住中间的行李,不然车一晃动,行李就会倒下来。在青藏高原的雪山、冰川中间进行考察工作,不会像诗人们描写的那样充满诗意。我们考察也经常需要深入到草原和荒漠里去。有时汽车一下子就陷到河里,如果推不出来,第二天,车子可能被水淹掉或者被沙子埋起来。于是大家都会不顾一切跳进水里赶快推车,也顾不上河水温度特别低,仿佛刺穿骨头一样难受。那时的青藏等于一张白纸,需要研究人员一点一滴把它描述清楚。艰苦固然艰苦,但那种科学的魅力也无时无刻不在吸引着我们每个人。

从1973年到1976年,是我们在野外最艰苦的4年,一年至少有半年时间都在野外工作。考察队最初由22个专业的70多人组成,以后随着考察范围和项目任务的增加,到1976年,已发展到50多个专业,考察队人数已有400多人。考察结束之后,不同学科共出了34部专著,这套丛书厚度有好几米,可以说它们是记述有关青藏高原自然环境的一套百科全书。

今年我还要进藏。那里的冰川退化得很厉害,对生态环境影响很大。我没有统计过究竟去过多少次西藏,生活上也基本适应,喝酥油茶、吃糌粑,完全没问题。去的次数多了,对西藏也很有感情,觉得西藏的事情就像是自己的事情一样,如数家珍。去了这么多次,我的身体到现在也没有什么大问题,我想这也得益于这么多年的野外工作,使我的抵抗力和适应性都有所增强。那一刻,我与父亲是那么地接近……

我的爱人是我的中学同学,我们曾一起同台演过话剧。中学毕业后,我在北京,她在沈阳,等我到沈阳上学,她又到了北京。以后我每年进藏,半年半年不在家,我们也是聚少离多。由于父亲去世得早,我爱人承担起了照料母亲和家务的重担,我们的生活模式一直是我在外边跑,她在家里忙。我爱人从事法学教育和对外经贸仲裁工作,她在事业方面也很成功。

我热爱土壤地理这一学科,虽然现在因为超过65岁就不能主持大型项目,但很多事情还要参与,而这些事情大多数属于地区发展问题。在现实生活中,大家越来越关注生态和环境,土壤地理也越来越重要,所以我经常被邀请参加很多项目的评议和指导。虽然繁忙依旧,但是我也很庆幸,能继续在这一领域里发挥自己的作用。在我们这个圈子里,如今知道我父亲名字的人并不多,他带给我的,更多是精神上的财富。我得承认,年轻时我对父亲并不了解,而在干了这一行后,我才对父亲的事业及精神世界有了深一层的理解。当我后来深入青藏高原腹地进行土壤调查时,往往会想起几十年前在大西北戈壁荒漠里为找油而仔细勘探的父亲,我忽然感觉好像与父亲完成了一次跨越时空的交流,而在那一刻,我与父亲是那么地接近……

责任编辑:冯牧羿

新闻热点