千年古村——孟轲

河南省濮阳市华龙区孟轲乡政府驻地孟轲村,是全国唯一以孟子姓名命名的村庄,也是一个远近闻名的大村,人口近万人,建国前分为田拐、集上、皮胶拐、西寨四个村,俗称“四孟轲”。现分为西孟轲、中孟轲、皮拐、孟轲集、田拐五个行政村。此村历史悠久,有文字可考的历史三千多年。

孟轲原名古干城,因古干国而得名

远古时期,今孟轲村一带和胡干城、杨干城、东干城等村域属于古干国,其中今孟轲集村处,为干国的都邑。当时“国”与“城”通用。繁体“國”字,是一个象形文字。中间的口表示人,口下面的一横表示一片土地,无论生活或生产都离不开自己的土地。为免遭他人侵犯,还得有人拿着戈守卫。为防匪防水,需要在四周筑上一道墙称为“城”。所以,当时的国实际上是以血缘为纽带的聚落,是用围墙围起来的一座城,是有人守卫的一个居民点。《老子》一书提到:小国寡民,“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”,说的是当时国与国之间的距离及关系。《尚书·尧典》也说“百姓昭明,协和万邦”,“万邦”即“万国”。《帝王世纪》记载:“至于涂山之会诸侯,承盛唐虞之盛,执玉帛亦有万国。......逮汤受命,其能存者三千余国”。可知,这样的国大禹时期有“万国”,商汤时期“其能存者三千余国”,干国是其中之一。

《路史》载:“青阳娶干类之女生少皋”,说黄帝子青阳和干族女“类”结婚生少皋。也有文献记载青阳即少昊。如《帝王世纪》云:“少昊帝名挚,字青阳”。《国语·晋语四》云:“黄帝之子二十五人,其同姓者二人而已,唯青阳与夷鼓皆为巳姓”。韦注:“青阳,金天氏帝少皋”。不管青阳、少皋是否一人,黄帝族和干族联姻当为史实。

夏代干国为夏王看重的邦国。《吕氏春秋·当染》说:“夏桀染于干辛”,“殷纣染于崇候”。知夏代干族以国为氏,曾服属于夏王朝,族人干辛出任夏桀重臣。《路史》谓“干,桀臣干辛邦也”。说

是干辛和殷代崇候一样,既为夏臣,又有其固定的领土、邦国。

商代干国为商王朝之属国。对于干国之“干”,甲骨卜辞中多处可见。对“干”字,前辈学者已做了详尽的考释,学者们一致认为它有两种含义:一为邦国、氏族名称,即“干国”、“干族”;二是指一个具体的地名,即后世文献提到的“干邑”“干城”。已发现的甲骨卜辞中,有的是商王欲讨伐干国,占卜征伐吉凶。如《合集》编号为6906甲骨有:“庚戌卜,王贞,弓弓其获?征干,在东。一月”。有的是商王令干国出兵征伐。如《合集》编号为20469甲骨有:“丁酉卜,王令干祟方”;有的是商王视察干国灾情。如《屯南》编号为10甲骨有:“壬午贞,捍弗灾悖”等等。看来,干国与商王朝之间的关系有一个由紧张到融洽,从疏远到亲近的过程。

西周初干国属管叔封地鄘(又称“东”)。商纣灭亡后,周武王根据“灭国不绝祀”传统,让商纣之子武庚禄父继承殷王位,统治殷商故地。又安排弟弟管叔、蔡叔、霍叔驻守殷都周围的邶、鄘、卫三国以监督武庚,史称“三监”。武王死后,周公摄政。管叔、蔡叔、霍叔不服,便勾结武庚发动叛乱,史称“三监之乱”。因干国参与了这次叛乱,故而受到沉重打击,大部分族人被迫迁离故土。一支西迁洛阳营建成周;一支迁于今江苏泗洪立国于临淮,加邑旁作邗。一支南迁江苏扬州,后为吴所灭;还有部分干人流散中原各地。故土虽仍有干人留居,但难成大器,国已不国,更名为“干城”。

孟轲名称由来及变迁

干城何以更名为孟轲,这要从孟子谈起。孟子姓孟名轲字子舆,邹国(今山东省邹县东南)人,儒家学派代表人物与孔子并称“孔孟”。他是鲁国贵族孟孙氏后裔,幼年丧父,家庭贫困,出身和孔子十分相似,故自幼崇拜孔子。他在《公孙丑上》说:“自生民以来,未有盛于孔子也”;“乃所愿,则学孔子也”。孟子一生效法孔子,学业有成后过着长期私人讲学生活,中年以后怀着政治抱负,带着学生以士的身份周游列国,二十余载,最盛时“后车数十乘,从者数百人”。

相传鲁平公时期,孟子师徒自宋到鲁,见到在鲁国从政的孟子的学生乐正子。乐正子告诉孟子,鲁平公本想拜访孟子,但听了宠臣臧仓说孟子的坏话后而改变了主意。孟子十分感概地说:“吾之不遇鲁侯,天也。臧氏之子焉能使予不遇哉?”于是,师徒数人离开鲁国来到卫国古干城。一天,他们在孔子庙(今孟轲村东三里魏寨村的“圣人庙”)拜祭了师祖孔子后,西行到干城南门外(今田拐村西,孟轲集村南),掌管财务的弟子告诉孟子说盘费花尽。孟子想到自己满腹经纶,一腔热血,奔波二十余载,却得不到一个国家重用;年过花甲,一事无成,却混到如此狼狈不堪,穷困潦倒的地步。禁不住仰天一声长叹,只觉天旋地转,栽倒在地,不省人事。众弟子忙将老师安顿在路边看场的小屋内,沿街写门,筹资为师治病。几天下来,虽勉强度日,但干城的巨商富户门前都以写满,孟子的病情仍不见好转,今后怎么办,难坏了众人。为渡难关,孟子只好拿出多年来自己创作的书画作品让弟子们到市场上变卖。干城有一田员外,是齐国国君田和的子嗣,因不愿卷入宫廷争斗的漩涡,来到干城广置田产,过着悠闲的田园生活。田员外六十喜得贵子,年长七岁,虽聪颖异常,却玩劣无比。这天,田员外想到自己为儿子请的第七个塾师又被儿子气走,心中烦闷,来到大街上散心。当他看到孟子的作品,连声称奇。得知作者近况后,忙命人请入家中,热情款待。在田府上下的精心照料下,孟子的病很快痊愈。这天,二人对酌,一个壮志未酬,心灰意冷;一个看破红尘,隐居田园。他们谈古论今,相见恨晚。田员外求孟子收自己的儿子为徒,并劝孟子步孔子后尘,一边广收门徒,启迪后昆;一边整理见闻,研究学问。孟子为了报恩,欣然接受。说来也怪,小公子自拜孟子为师后,和以前判若两人。由于孟子教学有方,加之田公子悟性超人,不长时间,小小年纪的田公子就出口成章,妙语惊人,成为远近闻名的神童。孟子因此也名声大振。于是登门拜师者络绎不绝。就这样,孟子在这里一边开馆收徒,一边和他的学生万章等人“序《诗》、《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”,使儒家文化得到发扬光大。孟子死后,弟子们为他修建了庙宇,春秋祭祀。村民为纪念孟子,将“干城”村改为“孟轲”村。

千百年来,随着历史上对孟子的褒贬变化,孟轲村的村名也几经周折。清代,尊孔孟之风盛行。据清光绪《开州志·坛庙》记载,嘉庆六年(1801年),开州知州张极重修“先师庙”,并认为“大贤名不可以名村”,将村名易为“大贤店”。1919年五四运动时,复名孟轲。1974年“批林批孔”时,又将孟轲更名为古干城。1981年再次复名孟轲至今。

孟轲历史沿革

战国以降,随着朝代更迭,孟轲一带的建制、区划发生了多次变化。但因缺乏记载,其易属状况实难能详。故选有文献记载者录之。

战国战国时期属卫国,为卫国军工基地。相传杨干城原名段家庄,村民以锻造兵器为生。秦始皇统一六国时,因村人与秦军为敌,段家庄被秦军屠村。今杨干城村民,均为明以后的移民。1958年开挖沟渠时,曾在杨干城村挖出锻造兵器作坊遗址。据《濮阳市志》载:“遗址东起天心庙,西连杨拐,南邻吕家拐,北至土地庙。南北长60米,东西宽40米,面积240平方米。……属东周时期兵器作坊”。

秦、西汉秦、西汉属东郡畔观县。秦王嬴政五年(前242年)置东郡,属东郡濮阳县。西汉属东郡畔观县(莽曰“观治”)。

东汉属魏郡卫国县。建安十七年(212年),割东郡卫国、顿丘县、东武阳县与魏郡。据东汉顺带永和五年(140年)的政区划分,卫国仍属东郡。《后汉书·郡国志》记载:“卫国县有干城”。

三国三国属冀州阳平郡卫国县。据魏元景帝三年(262年)的政区划分,顿丘县、卫国及今南乐部分境域属冀州阳平郡。

西晋属司州顿丘郡卫国县。据晋武帝太康二年(281年)的政区划分,卫国县属司州顿丘郡。

北魏属相州顿丘郡卫国县。据孝文帝太和二十一年(497年)的政区划分,卫国县属司州顿丘郡。郦道元在《水经·漯水》“河水东经铁丘南”条下注曰:“河之西岸有干城”。

明代属开州。明景泰三年(1452年),废濮阳县入开州。属北直隶大名府开州孝义乡干城里。

清代清初,属直隶省大名府开州孝义乡孟轲庄。清嘉庆六年(1801年),开州知州张极以“大贤名不可名村”为由,改庄名为“大贤店”。

民国1913年至1914年,属开县。1913年,民国政府降开州为开县,属直隶省大名道。1914年,因开县与四川、贵州两省之开县重名,民国政府改开县为濮阳县,属直隶省大名道。1914年至1928年初,属直隶省濮阳县五区。1919年“五四”运动打倒孔家店,大贤店复名孟轲。1928年,民国政府改直隶省为河北省,废道置行政督察区,濮阳县属河北省第十四行政督察区。1928年至1940年初,属河北省濮阳县五区。1936年,国民政府在冀南设河北省第十七行政督察区(专员公署驻濮阳县城),濮阳县属河北省第十七行政督察区。1939年,河北省第十七行政督察区改为河北省第十行政督察区(专员公署仍驻濮阳县城),濮阳县属河北省第十行政督察区。1940年初至1941年1月,属濮北办事处。1938年濮阳沦陷,侵华日军建立了日伪政权。1940年中国共产党创立了冀鲁豫抗日根据地,建立了濮阳县抗日民主政府。4月,成立了冀南六县行政督察专员公署,属冀南六县行政督察专员公署濮阳县抗日民主政府。7月,濮阳县抗日民主政府设立濮东、濮南、濮北三个办事处,属濮北办事处。1941年2月至1944年9月,属尚和县二区。1941年1月,撤销冀南六县行政督察专员公署,成立冀鲁豫边区行政主任公署。2月撤销濮东、濮南、濮北三个办事处,成立濮阳、尚和、昆吾三县,尚和县属冀鲁豫边区行政主任公署第二专署。8月,晋冀鲁豫边区政府对所辖之太行区、太岳区、冀鲁豫区、冀南区4个行政区、22个专员公署进行区划调整,尚和县属晋冀鲁豫边区第二十一专署。1942年12月冀鲁豫区划调整,濮阳、尚和、昆吾、高陵四县属第四专署(又称第十九专署)。1944年1月晋冀鲁豫边区政府区划调整,濮阳、尚和、昆吾、滨河、高陵五县属第九专署。1944年10至1947年5月,属昆吾县。1944年10月,尚和县并入昆吾县。1945年10月,恢复冀鲁豫区,昆吾县属冀鲁豫区第二专署。1946年11月,冀鲁豫区进行调整,昆吾县属第四专署。1947年5月,濮阳、昆吾重新划分为濮阳、昆吾、尚和三县。1947年5月至1949年9月,属尚和县二区。1947年9月,尚和县划归冀鲁豫区第八专署。1949年8月撤销冀鲁豫区建制,成立平原省。原冀鲁豫区四专署大部、八专署全部和九专署一部分合并设立平原省濮阳专区(机关驻濮阳),尚和县属濮阳专区。9月,昆吾县、尚和县并入濮阳县。

中华人民共和国1949年10月至1952年12月,属平原省濮阳县六区。1952年12月1日,平原省建制撤销,濮阳专区归河南省。

1952年12月至1956年,属河南省濮阳专区濮阳县清河头区。1952年12月1日平原省撤销,濮阳县属河南省濮阳专区。1956年至1959年,属濮阳县孟轲乡。1956年下半年撤区并乡,惠寨、干城、孟轲、大庙、李家楼五个小乡合并,设立孟轲乡。1958年撤乡建社,取消乡和农业合作社,成立孟轲公社。1959年孟轲公社并入胡村公社,属濮阳县胡村公社。1961年胡村和孟轲分社,恢复孟轲公社,属孟轲公社。1974年批林批孔,孟轲公社更名为古干城公社,属古干城公社。1981年复名孟轲公社,复属孟轲公社。1984年撤社建乡,复称孟轲乡。1985年12月成立濮阳市市区,属濮阳市市区孟轲乡。2002年12月濮阳市市区更名为华龙区,属濮阳市华龙区孟轲乡至今。

孟轲深厚的文化底蕴

孟轲文化,是指以孟轲为地域依托,以聚落文化、姓氏文化、私塾文化、孝道文化、宗教文化、庙会文化等形式为内核,同时涉及民俗、信仰、仪式等内容的一种文化聚合形态。它是中原农耕文明的产物和具体体现,同时也是濮阳文化的一个重要组成部分,在濮阳具有一定的影响力。

聚落文化。在中国历史上,我国先经历了以血缘邦国政治为主的原始社会、奴隶社会,后又经历了以地域政治为主的封建社会,进入了社会主义社会。几千年的历史沧桑,原始社会和奴隶社会绝大多数的“邦国”居民,因政体的频繁更迭和多次的兵祸天灾等原因,历经迁徙,其血缘纽带崩溃,散居各地,原居地文化断裂,变成了大大小小难以指认原归属的文化遗址。然而,古“干”国的居地孟轲村,从商代至今历经3700多年的风风雨雨,虽血缘政治早已解体,但居地文明始终薪火相传,绵延至今。这在全国村落演变史上亦属罕见。直到现在,整个孟轲村形状如在中原濮阳大地上腾飞一条巨龙,东西蜿蜒约六华里长街,贯穿着五个行政村。其中,中孟轲村还完整地保留着一处清代聚落遗址,俗称“王家大门”。

姓氏文化。姓氏,是姓和氏的合称。在遥远的古代,姓和氏是两个完全不同的概念。姓源于母系社会,同一个“姓”表示同一个母系的血缘关系,属近亲。“氏”是指氏族,是和有血缘关系的人在一起生活的种族。同“氏”的男女可以通婚,同“姓”的男女却因近亲通婚对后代不利而不可以通婚。现代我们中国人的姓,大部分是从几千年前代代相传下来的,有的以国为姓,有的以先人名字为姓,亦有以职业为姓者。故中华干姓以古干国“干”字为姓;中华类姓尊古干国名“类”的人为始祖,以先人名字得姓;中华段姓以先人职业的“锻”(简为“段”)字为姓。所以,古干国今孟轲为中华干、类、段等姓氏的起源地。

私塾文化。孟轲村,原名古干城,是孟子著书立说的研究学问的地方。相传,公元前312年孟子六十岁,政治上失意使他心灰意冷,最后选择在这里一边开馆收徒讲学、一边整理游历笔记、研究学问。孟子在孟轲村总结了一生经验与教训,完成了和孔子早期儒家思想的对接,完善了儒文化。可以说孟子在孟轲村成就了孔孟文化,成了圣人;孟轲村因孟子在此“序《诗》《书》,述仲尼之意”,集孔孟文化之大成,成了闻名于世的文明圣地。

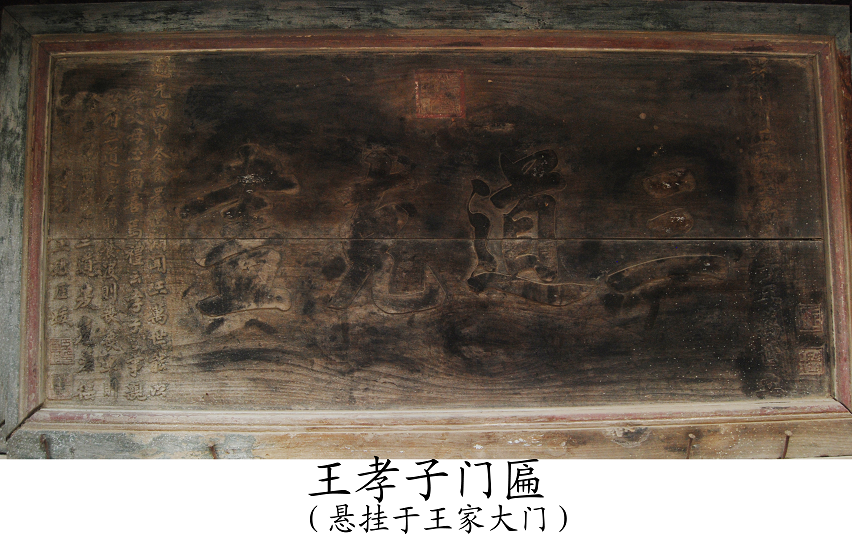

孝道文化。清道光年间,村人王万世孝敬父母闻名于世。据清光绪《开州志·卓行》记载:“王万世,大贤店庄人,事父母以孝闻。州牧赐‘孝(三)道克尽’匾额旌其门。有白乌巢树上,人为孝行所感云”。门匾为开州正堂玉镔书丹并作跋,至今仍悬挂于“王家大门”门楼之上。直到现在孟轲村传承的许多习俗如:饭做熟后第一个馍和第一碗饭俗称“锅尖”要给家中长辈用。每顿饭长辈不入座不开饭;家中来了客人必须长辈作陪;老人下葬长子(或长孙)要在坟坑内打滚俗曰“暖墓”等等作法都和王孝子的孝行有关。

宗教文化。旧时,孟轲村在宗教信仰方面可以说儒、释、道、仙宗教信仰门类齐全,寺院、庙宇等宗教场所遍布村庄各个角落。祭祀祖先的有先师庙、三官庙、各姓祠堂(俗称“家庙”)、各个行业祖师等。佛教场所有圆觉寺。祭祀天地鬼神的有玉皇庙、奶奶庙、城隍庙、土地庙、财神庙等。另外还有祭祀家畜家禽的马王、鹅王,祭祀植物的柳仙、槐仙等举不胜举。民国时期,村内寺院、庙宇大部分被毁,祭祀活动一度中断。上世纪70年代以后,各教信徒集资建庙宇、寺院,逐渐恢复了一些宗教活动。截至目前,村内较大的宗教活动场所有圆觉寺、灵感寺、奶奶庙等。

庙会文化。孟轲村每年保留的传统庙会有农历二月初八、四月四、六月六、七月七、十一月十八等五个。每个庙会起初都是因为某种原因举办祭神拜佛活动,人群聚集,热闹非凡,招来了各地商贩,搭棚设摊进行交易,形成了庙会市场。历史上的孟轲庙会主要是拜神祈福的民俗活动,其次是商业贸易。民国初各种神像被拉,文化大革命中破除迷信,拜神活动被取缔,庙会成了纯粹的物资交流会。上世纪70年代以后,各教信徒逐渐恢复了一些宗教活动。如孟轲奶奶庙会,一九九五年,村民多方集资重建奶奶庙后,每月初一、十五进庙拜神,每年正月十五夜求子、四月四还愿祈福等民俗活动逐渐恢复。近几年又有油田、大化等许多外地人也慕名前来求子还愿,使奶奶庙香火更加旺盛,庙会也日渐繁荣。奶奶庙会恢复后的十多年来,民间生育习俗活动为弘扬传统民族文化、拟制邪教、净化世人心灵、促进社会和谐发展产生了重大影响,为这一地区社会的进步发展、民族文化繁荣做出了重要的贡献,成为这一地区人民不可缺少的精神食粮。

孟轲,是儒文化形成之地,可以说是孔孟之乡。由于文明开化较早,在数千年封建礼仪熏陶教化下,不论邻里之间、亲友之间、家族之间还是村社之间都讲究礼义相处。知三礼,从四德,举五行是代代村民做人的道德准则。凡遇岁时节日、婚丧嫁娶、生子庆寿、迁宅移冢等大事都有一套众约俗成的礼规。孟轲习俗,绚丽多彩。

责任编辑:冯牧羿

新闻热点