回忆录:纪念孙健初先生(四)

前言:2022年11月10日是中国石油之父地质学家孙健初先生逝世70周年,为了纪念孙健初先生,我们选编了10篇院士专家撰写的回忆文章,介绍孙健初的事迹,宣传孙健初的精神。本文转载了中国科学院院士刘东生同志的文章。

孙健初,字子乾,(1897年——1952年)濮阳县白堽乡后孙密城村人。

孙健初是中国石油地质和石油事业的开拓者和奠基人。孙健初是我国地质界的前辈,他生活在中国地质学发展从萌芽走向成熟的时期。那个时期老一辈的地质学家人数不多,工作单位的人都相互了解,无形中形成了一个“地质大家庭”。地质学当时还没有划分得像现在这样细,这个大家庭中的成员彼此也有较多的共同语言和较多的接触,推动着地质学的发展。在那个时期,地质学家因为时代和学科发展的需要,都有一种以从事野外调查工作为光荣的地质感。也许正是这种特殊的共同生活环境所形成的地质感,使得老一辈地质学家中“同声相应、同气相求”的感情特别浓厚。这是他们留给后人的一份宝贵的财富,这也是他们使人思念不止的一个重要原因。

我们晚辈的人,对那些曾赶着毛驴的“步行者”,为自己也为后人走出道路来的前辈们的种种动人的事迹和卓越的成就而感到自豪,总是不断地从他们的生活和业绩中去观察世界和寻找历史,使自己成为这个地质大家庭中的一员。虽然我们在学生时代就听说过孙健初先生的名字和他的事迹了,但只有在几次偶然的机会,我才和孙健初有了较多的接触并对他有了较深的认识。从这些和孙先生相处的机遇中,他给我留下了极为深刻的印象。他无言的和有言的教诲使我受益终生。值此纪念孙健初逝世一百周年之际,谨写此文以志崇敬之情。

穿西装老人的感染力

1946年春节后不久,我从寒冷的西安来到已是春暖花开的重庆,怀着激动的心情到北碚中央地质调查所去报到。这将是我踏上地质工作的第一天。从嘉陵江边到地质调查所要乘一段公共汽车。上车以后,我发现车上人很多并且很挤。我们后上去的人只能站在通道上,用手使劲抓住车架子上的把手以免被挤倒。开车以后我注意到站在我前面的一位穿西装的老人。在那个时候穿着整洁的西装来挤公共汽车的人不太多,而在我们眼里四五十岁的人都已是长辈老人了。正在我思考这位穿西装的老人可能是什么人的时候,因为路不好走车子摇晃起来了。车子摇来摇去,我们站着的人被挤得晃来晃去很不好受。有的人似乎喜欢在这种场合兴风作浪似的故意地乱挤,车上的秩序很不好。当时我很不耐烦,自己也不知道在怪谁,好像如果旁边有人撞我一下,哪怕不是故意的,我也会同他吵起来似的急躁不安。这时我看见那位穿西装的老人,随着车子被挤得晃来晃去,我想他一定比我还要发火。但是却发现他的脸上不但没有不耐烦的表情,而且还很坦然的,随着后面的、有时几乎是故意的拥挤的浪潮,不断地调正自己的位置。他似乎并没感觉到有人在挤他,而是怕挤了别人似的、带着和蔼而又有点歉意的微笑。对我来说,他和我的两种情绪上的反差实在太大了。我当时的浮燥的心态慢慢平静了下来。虽然这位穿西装的老人没有和我说什么话,但他那种无言的教诲感染了我。车子到了北碚以后,我怀着不知他是谁的遗憾下了车。

下车以后,我一边问路一边向地质调查所走去。在崎岖的田间小路上我发现那位穿西装的老人,就在我前面不远走进了地质调查所。当我在地质调查所办完报到手续以后,我怀着好奇心问已在那里工作的老同学陈梦熊先生,我刚才看到一位穿西装的老人到地质所来了,不知道是什么人?陈说那就是孙健初呵!

虽然当时孙健初并不认识我,我一直也没有和任何人谈过这件发生在公共汽车上的小事,但我永远不会忘记他那和蔼的微笑。我一直想着,像我一样受到孙健初这种人格的潜移默化的人恐怕不止我一个。

听说他是来地质调查所办事的,不久就离开了北碚。当我再见到他时,已经是几年以后的事情了。

为谁辛苦大青山

地质调查所当时规定,凡是参加工作的人员,报到以后都可以领到本所历年出版的刊物和印刷品。我到北碚的时候,图书馆已准备迁回南京,所以没有去领这些刊物。到1946年底,图书馆搬回南京以后,我才从图书馆领到不少出版物,其中有孙健初所著《绥远及察哈尔西南部地质志》和附图。这是一本以大青山山脉为主的内容充实、附图精美的地质志。

中国的区域地质志和中国古生物志的出版,标志着中国地质学和古生物学由萌芽时代走向成熟。中国的这些志书许多都是一代名著。如叶良辅的《北京西山地质志》和赵亚曾、黄汲清的《秦岭山及四川地质研究》;李四光的《中国北部之䗴科》,赵亚曾的《中国长身贝科化石》等等。其中孙健初先生的《绥远及察哈尔西南部地质志》是他三进大青山、行程3000千米一人所完成的巨著,堪称区域地质志中的佼佼者。

虽然1946年底我已经随杨钟健先生学习古脊椎动物学了,但对其它地质著作也感兴趣,尤其是对我在公共汽车上曾见过面,但没有机会讲话的孙健初先生的著作更感兴趣。这种区域地质志和古生物志的形成可以说是对一个地质学家或古生物学家的试金石。既需要野外、又需要室内;既要全面、又要概括。我在1953年去白云鄂博外围、乌兰察布盟的狼山调查时,曾路过大青山,重读孙健初在廿年前所做的工作方才认识他工作的精细、扎实和作为先导的作用。

设在南京珠江路942号的中央地质调查所的大楼的一层楼,是办公室和古生物研究室,二楼和三楼大部分是陈列馆。侯德封先生任馆长,在二楼办公,我工作的古脊椎动物标本室也在二楼。因为经常去请教侯德封,我不知不觉成了陈列馆的一员了。有一段和侯德封朝夕相处的日子。我那时还不知道侯德封曾和孙健初先生一同在黄河上游的地区工作过。这种不同寻常的地质伙伴关系,常常凝聚着人的智慧、了解和历史的痕迹。

大概就是在孙健初先生调查大青山地质的时候,或者是在他们调查黄河的时候,两个人不期而同的在野外同住在一个旅店中。旅店的人很奇怪为什么在过年的时候,这些人还在外面奔波,都劝他们回去过年与家人团聚。没想到这两位地质学家在别人家家户户团聚欢乐的时候,却在外面过年(春节)。而且是要到那茫茫的大山和渺无人烟的旷野中去工作。的确,听侯先生说,他们过完年就又上山了。

我们这些刚刚踏上地质工作之路的人,对于前辈们艰辛的工作,总是抱着崇敬的心情。可是他们却从来都是把这些别人视为艰难的辛苦留给自己。大青山的地质志出来了,黄河的报告出来了,在它们背后的辛苦又何需别人知道呢?我觉得他们有一种毫不需要别人称赞的自信。中国地质界的前辈们,像孙健初他们这一辈人,正是以这种自信,留给中国地质界的力量比大青山还雄伟,比玉门油田还要辽阔。

风雪高原地质情

1948年,裴文中先生从北京去兰州,从事沿着以前安特生(J.G.Anderson)曾作过的考古地点的考察。他来信叫我跟他去跑野外。杨钟健也说这是个很好的学习机会,并且还安排了我去民和发掘骨化石。当时我正在研究孙健初和陈贲从玉门宽台山所采集的一批鱼化石,很高兴有了可以见到在兰州工作的孙健初和向他请教化石地点和地质问题的机会。

在兰州,裴文中带我去拜访了孙健初,这是我第一次和孙健初谈话。我发现他总是喜欢谈和他一同工作的人的成绩。讲到宽台山鱼化石,他谈到陈贲想了不少办法使他们获得了完整的鱼化石;谈到民和的地质工作,他谈陈秉范的工作如何细致认真;谈到在民和发现的古鳄鱼头骨化石,他谈起苗祥庆是如何在别人没有注意的地方,找到了这个仅露出一点的完整的头骨。后来孙健初还在家里热情的招待我们。那天晚上,孙健初、裴文中,还有兰大的一位教授,在饭后谈得很愉快。因为他们都是抗战前在北京时的熟人,所以谈起地质界的往事都兴致勃勃。裴文中的谈话豪爽而又有趣、那位教授谈得认真而细致,但孙健初谈话不多,却在关键时刻说一两句话引得气氛轻松活跃。他的幽默和风趣,使我们度过了一个十分愉快的晚上。

第二天,我和兰州地质分所的米泰恒先生一同到民和去发掘化石和考古了。民和的地质刚由陈秉范和苗祥庆等人作过,我们在那里工作比较方便。我们住在一个离找化石较近的村子里。对面隔着湟水河,就是著名的、安特生命名的彩陶文化马厂期的马厂塬,据说是当初李存孝练兵的地方。我们住在这条河的第三级阶地上,住户不如在二级阶地上的人多,但去工地方便。这里彩陶的碎片相当多,但完整的器皿很少。而在四级阶地上,已没有人家居住了,是当初墓葬的地方,老乡们种地经常会在犁地时发现完整的陶罐。我们收购了有二十多个比较好的陶罐。当时回兰州的交通不便,还是后来孙健初来看我们的时候,给我们出主意,坐着皮筏子,从河口一直下到兰州的。我们发掘了一个很大的恐龙腿骨。后来杨钟健订名为马门溪龙,是迄今在中国找到的体形最大的恐龙。

在我们工作中间,裴文中来了,察看我们的工作,就在这个时候孙健初也来了。我们陪同他们二位在野外跑了一天,学到了很多东西。每到一处我都喜欢敲打石头给孙健初看,他对那些砾石中变质岩知识的丰富使人吃惊,我在那次学到的东西,后来在辽宁清源和在内蒙三木代庙工作时都用上了。这次孙健初又请我们吃了一次青海草地上的手抓羊肉。当时青海的天气已相当凉了,第二天在茫茫的小雪中送走了风尘仆仆的孙健初。

这是一次极为平常的访问,地质人员在野外碰上也是常事,我们当时没有什么感觉。后来当我们工作结束要离开青海时,才真正体会到孙健初先生深厚的、亲人般的“地质情”。当我们临离开这里时,遵照当时在民和水文站工作的地质界另一位前辈韩修德先生的意见,向来时专门去送过礼的、当时驻军马步芳部下的一位营长去辞行。这时,这位营长才吐露出真情。我们告诉他这一两个月来去了那个方向,到过那些小沟,他一一点头,说你们不说我也知道你们去了些什么地方,是不是你们还到西南方向去过?这一下子我们才恍然大悟,原来他派人监视着我们,并有人跟踪。再回想起孙健初到我们这里来时,谈起不久前南京派了什么人来考察,在野外被土匪打死了的消息。米泰恒和我这时才感到孙健初到野外来看我们的不比寻常。他为了我们的安全来了,但是他并没有说什么。孙健初这种不需要别人知道和感谢的真挚的关心别人之情,可以说是他的久经磨练的“地质情”吧!

宽台山上的鱼化石

1948年,从兰州回到南京以后,我又开始了对孙健初和陈贲所采集的鱼化石进行研究。这批鱼化石是当时采集得最好的一批鱼化石。不但个体较多而且保存得比较好。正因为如此,也是比较难以研究的,因为从古生物分类学的角度上讲,必须有大量的比较标本和对已知的这类鱼的材料,才能避免出错。

孙健初在兰州时告诉我,当初他们发现了鱼化石,可是因为是用铁锤去采集,有点像“刨土豆”似的采不到完整的标本。由于鱼的个体较大,铁锥一刨就断了,所以难以采到完整的标本。他为了采集到好的可供作详细研究的化石,曾和陈贲想了不少办法,最后取得了许多大的完整的石片,其中有30多块标本,包括至少有20个个体,许多都可以作骨骼学研究。除此之外在这里还发现了昆虫化石、介形虫和孢子花粉。这些已由尹赞勋先生(鉴定昆虫)、徐仁先生(鉴定孢粉)和侯幼堂先生进行了研究,唯有鱼化石研究迟迟未能完成。孙健初每次见到我总要问一句,搞得怎么样了。他并不着急,可是我这个新手,对于鱼化石从一无所知作起真是急得很。虽然我已经渐渐地弄清楚了它的分类的地位和特征了,但还因缺少比较解剖的材料,没有写出来,孙健初就去世了。在悲痛中我决心一定要写出来。这批鱼化石标本随着古脊椎动物室迁到北京新成立的古脊椎动物与古人类研究所。我和杨钟健说,孙健初生前曾问我宽台山的鱼化石鉴定得怎么样了。杨钟健很重视这批鱼化石的研究,在他的支持和指导下我终于完成了宽台山、北窑鱼化石的研究。发表于古脊椎动物学报第一卷第二期,时为1957年6月。距今已有四十年了。

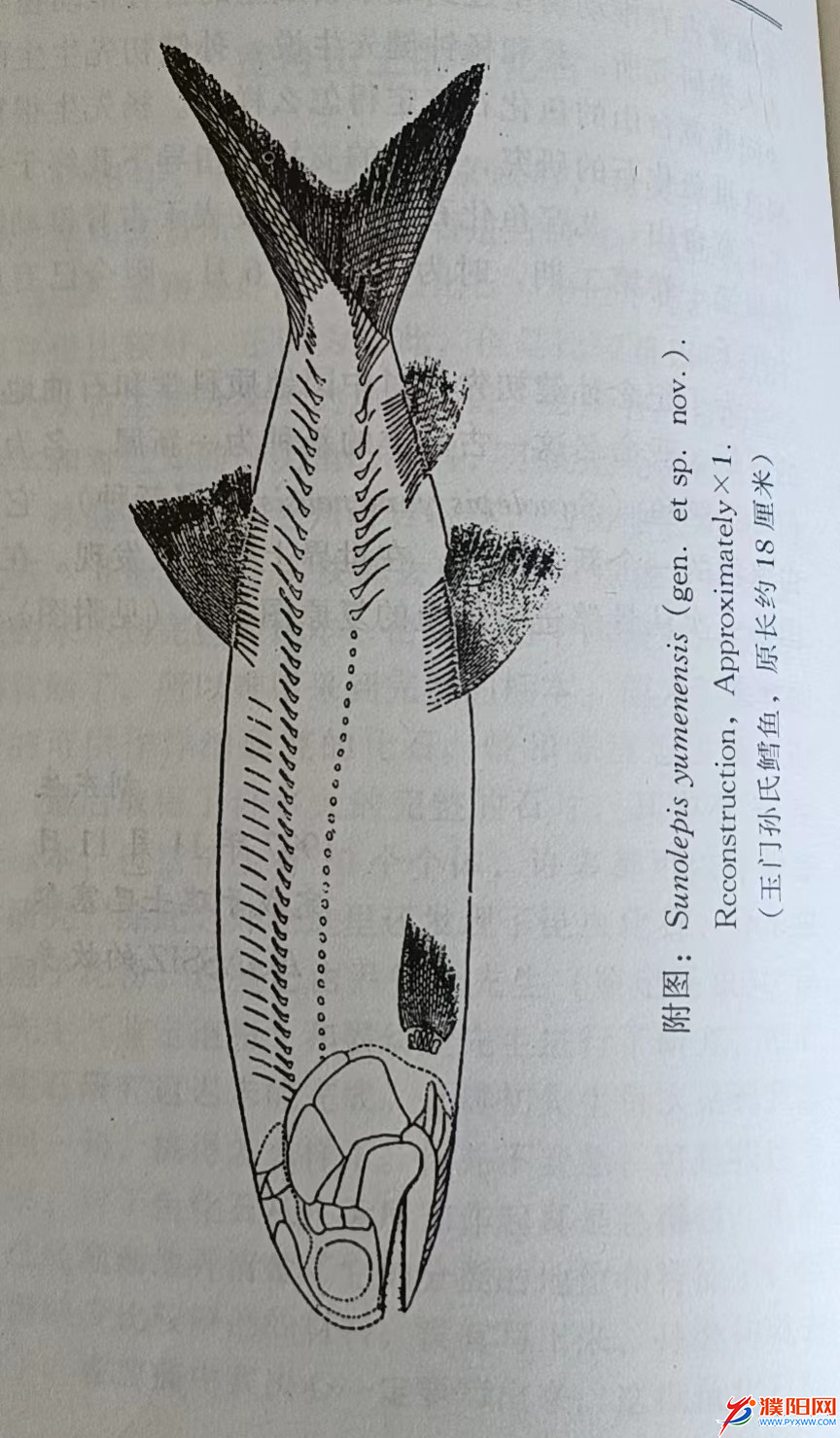

为了纪念孙健初对中国地质科学和石油地质的贡献,我命名这一古鳕类的新种为一新属,名为玉门孙氏鳕鱼(Sunolepisyumenensis新属新种)。它是白垩纪的一个新古鳕雪,在世界上第一次发现。在中国第一次从骨骼进行的鱼的复原图如下(见附图)。

1997年11月11日

完成于瑞士巴塞尔

AGASSIZ的故乡

责任编辑:冯牧羿

新闻热点