以人为本的供给侧结构性改革

社会主义市场经济领域中的需求和供给

马克思主义者认为,人是一切社会关系的总和,任何事物不可能孤立存在。“经济”是一个劳动过程,劳动过程的基本要素,是人类的目的活动(劳动),劳动对象和劳动手段。[马克思.《资本论》第一卷.郭大力、王亚楠译.P110页.上海三联书店.2011]展开描述即人类通过劳动手段(包括利用货币等一般等价物交换商品和资本运作)作用于劳动对象,解放和发展生产力,实现改造自然和人本身,最终实现人的全面发展。

既然经济是一个劳动过程,那么需求是过程的目的。即人类的目的活动(劳动),本质是改造自然和人本身,实现人的全面发展。供给是满足需求的条件。指劳动手段和劳动对象(包括生产要素结构、企业结构、产业结构)。同时,供给和需求是一对矛盾着的存在。毛泽东同志在《矛盾论》中指出,互为矛盾的两方面互为前提、互相转化。所以,劳动手段和劳动对象是改造自然和人本身的前提,改造自然和人本身在一定条件下向着劳动手段和劳动对象转化。就广义说,劳动手段是进行劳动过程所必要的一切对象条件,不仅包括土地、水、人类的肢体等自然物,还包括机械、工厂、银行、住房、金融工具、技术、知识等体现劳动价值的人造物。因此,劳动手段和劳动对象可以看作一个共同体,互为前提、互相转化的矛盾体。比如,人用来投、用来磨、用来压、用来切的石块(作为劳动对象),就是土地供给人的。但土地本身也是劳动手段,不过用作农业的劳动手段时,它尚须有一系列的别的劳动手段,和已经有比较高度发展的劳动力为前提。

供给侧结构性改革是我国经济工作的主线

主线,是一个体系的许多线中占主要地位的一条线。我国经济工作的主线,要从国家对经济工作的战略部署中去寻找。

习近平总书记在十九大报告中指出我国要建设现代化经济体系。建设现代化经济体系的战略部署,必将为决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定坚实的物质基础,必将为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国提供强有力的支撑。

建设现代化经济体系所谓现代化,最初是来自农业经济向工业经济转变的历史进程。现代化的具体内涵,会随着生产力的发展变化而不断丰富,因而是动态的。关于现代化有很多流派,过程学派、行为学派、实证学派、综合学派等观点各异、角度不同,但共性之处在于强调“现代化”是一个变革的过程、复杂的过程。

2018年1月30日,中共中央政治局集体学习时,习近平总书记提出了我国现代化经济体系“6+1”的战略思想,即创新引领、协同发展的产业体系,统一开放、竞争有序的市场体系,体现效率、促进公平的收入体系,彰显优势、协调联动的城乡区域发展体系,资源节约、环境友好的绿色发展体系,多元平衡、安全高效的全面开放体系,充分发挥市场作用、更好发挥政府作用的经济体制。

创新引领、协同发展的产业体系以创新、协调发展为理念。主要指,实现实体经济的科技创新,现代金融、人力资源与升级版实体经济的协同发展。具体是,科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,现代金融服务实体经济的能力不断增强,人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化。

资源节约、环境友好的绿色发展体系以绿色发展为理念。主要指,建设绿色循环低碳发展、人与自然和谐共处的劳动环境。

统一开放、竞争有序的市场体系和多元平衡、安全高效的全面开放体系以开放、协调发展为理念。主要指,实现市场开放有序、竞争充分、秩序规范;消费者可自由选择、自主消费、商品价格在脱离价值较小范围内交换、货币等金融工具推动商品交换在合理区间。

体现效率、促进公平的收入体系和彰显优势、协调联动的城乡区域发展体系以共享发展为理念。主要指,实现全体人民共同富裕、公共服务均等化;实现区域良性互动、城乡融合发展。

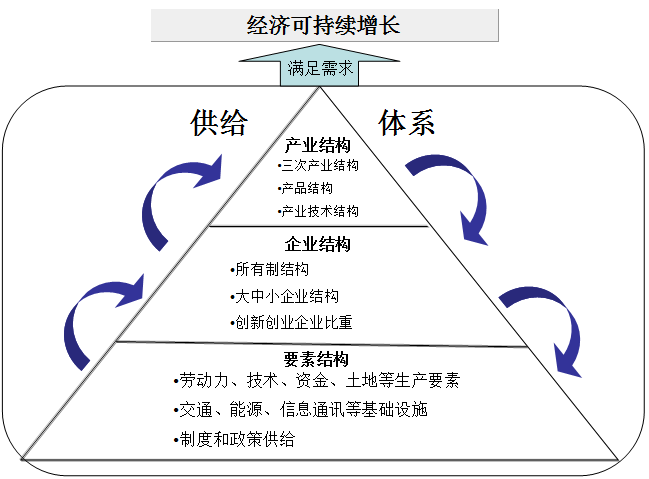

我国建设现代化经济体系的内容规定,遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,最终要实现的目的是经济可持续发展。从而可知,经济可持续发展是建设现代化经济体系的目的,即需求。因为现代化经济体系属于经济范畴,所以供给仍然是劳动手段和劳动对象。

图例 资料来源于国家宏观经济研究院

“秉纲而目自张,执本而末自从。”供给侧结构性改革的过程(见图例),是建设现代化经济体系的一条线。那么,是不是主线,取决于它是否能解决建设中的主要矛盾。主要矛盾,是可以规定或影响着其他矛盾的存在和发展的矛盾。从马克思主义的观点看,经济是一个实现人全面发展的劳动过程,那么,建设现代化经济体系中的主要矛盾应与我国社会的主要矛盾有内在的逻辑关系。

供给侧结构性改革是高质量发展的必由之路

改革开放以来,社会生产力水平总体显著提高。IMF的统计显示,以购买力平价(PPP)计算,美国2014年国内生产总值(GDP)为17.4万亿美元,而中国则达到了17.6万亿美元,成为全球最大的经济体。国家统计局2016年年鉴数字表明,人均国内生产总值从1978年的385元到2016年53980元;人均可支配收入,城镇居民从1978年的343元提高到2016年的33616元;农村居民人均可支配收入从1978年的134元提高到了2016年的12363元。《习近平中国特色社会主义思想三十讲》明确指出,农村贫困发生率从1978年的97.5%大幅下降到2017年的3.1%以下,远低于世界平均水平;居民受教育程度不断提高,九年义务教育全面普及,高等教育毛入学率达到45.7%,高于世界平均水平近10个百分点;城乡居民健康状况显著改善,居民平均预期寿命2017年达到76.7岁,高于世界平均水平;社会保障水平极大提高,覆盖城乡的社会保障体系基本建立,其他很多方面的民生保障也有显著改善。但是不平衡补充分发展与人民日益增长的美好生活需要的社会主要矛盾在很长一段时期内依然存在。

经济作为一个实现人全面发展的劳动过程,其本质决定了经济发展必然促进社会进步,它的作用不能仅仅停留在扩大投资、刺激消费、增加贸易量的范畴。在物质总量丰富,货币合理流动,自然环境优美的外部环境下,先进的生产力在整个区域内收入分配均衡,才是社会良性发展,避免矛盾对抗出现的经济活动该有的状态。中央财经委员会第五次会议强调,根据各地区的条件,走合理分工、优化发展的路子,落实主体功能区战略,完善空间治理,形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。

所以,以创新、协调、绿色、开发、共享为发展理念,改革生产要素结构、企业结构、产业结构,充分解放生产力,建立可持续发展的供给侧结构性改革是高质量发展的必由之路。

以人为本的供给侧结构性改革

人类社会发展至今,人们不断地研究如何更好地生活,更好地工作,更好地创造环境,更好地改造自身。物质创造不断地积累,精神生活也在逐渐丰富。货币作为流通手段的功能日益增强。所以,通过储藏货币、积累物质彰显身份地位,这样的观点,在部分人的价值领域里,充当着重要的角色。但是,对于社会主义的人来说,整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程,是自然界对人来说的生成过程。人民出版社和高等教育出版社.2011]价值是凝结在物质中的社会必要劳动,人是一切社会关系的总和。

我国的供给侧结构性改革,不同于“里根经济学”,也不是“撒切尔主义”。“消减社会福利”不是供给侧结构性改革的供给,扩大投资、刺激消费、增加出口也不是改革的最终目的。供给侧结构性改革在我国实现现代化建设的路上永不止步,用创新的技术,协调规划,与自然共生,凝神聚力与世界互联互通,谋求共同发展,通过劳动创造,最终实现人的全面发展。

责任编辑:冯牧羿

新闻热点