“半年省下500万元”

中原油田整合维保力量深挖降本增效

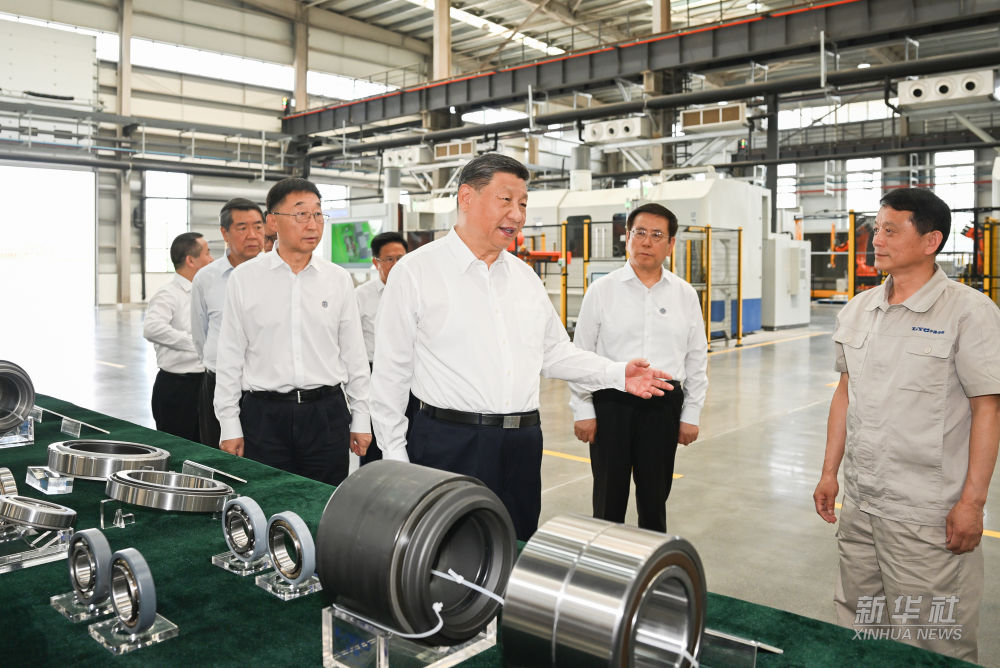

走进中原油田采油气工程服务中心设备维保中心,一栋两层高的粉白相间小砖楼映入眼帘,外墙被雨水冲刷得光洁干净。院内停放着各式待维修的车辆,地上摆放着零件和工具,员工正忙着维修各类设备。油田这家去年11月组建的专业化中心,仅用半年时间,就创产值500余万元,“外委”维修费同比下降55.1%,走出了一条创新发展之路。

能工巧匠来集合

设备维保中心的成立,是顺势而为。近年来,中原油田大力倡导“外委”转“自营”工作,以期有效降低原油盈亏平衡点,为加快建成千万吨级一流油气公司提供坚强工程服务保障。该中心从成立时的28人发展到现在的42人,从简单的修理工作到“柴油机系统都能修”,这种转变离不开人才队伍的建设。

该中心自成立起,就秉持“高才生+实干家”建队伍的原则。从全油田招聘设备维修、电气焊、机加工的能工巧匠,并从采油气工程服务中心抽调机关骨干充实力量,鼓励专业对口大学生发挥作用。

张昊丰是一名新入职的大学生,刚来设备维保中心就将目光锁定在小滑车上。小滑车是可有效避免井场施工时设备损坏的部件,但在实际作业中,小滑车本身又属于易损件。“每次订购小滑车我都心疼,8000块钱一个,如果我们自己做出来,最少节约成本50%。”张昊丰说。截至目前,张昊丰及团队自制加工的小滑车已被推广运用至濮东作业509队,初步计算,仅此项即可节约材料费约35万元。

李玉田是一名从事修理业长达37年的老师傅,是设备维保中心从文南作业区招聘来的精兵强将。来到中心后,李玉田最大的感触是“长见识了”。面对工作任务的巨大转变,李玉田迎难而上,与同事配合修好了人生中第一台作业修井机,大家的维修技术也都得到了快速提升。

自力更生 既增才干又省钱

“请外面修,修理费是明面上的一笔账,这是一笔不小的数目。”设备维保中心综合办公室主办杨运芳对记者说。

组建油田自己的维保队伍的优势之一就是和兄弟单位“心连心”,抓紧一切力量恢复生产,完成大家共同的目标。7月的一个中午,濮城作业区210队编号为2123的通井机在施工过程中出现发动机怠速不稳、动力不足等情况,无法正常施工。接到通知后,杨运芳放弃午休时间,顶着酷暑带队赶赴井上,很快就检测出喷油器故障。杨运芳及团队到现场更换喷油机,当天下午即排除故障,丝毫没影响施工进度。

为了干得又快又好,该中心还定期组织各个单位技术人员学习自动化设备电控方面的知识。杨运芳拿出一沓厚厚的资料,上面印着复杂的电路图,这正是他精心为下一次授课所准备的内容。“希望培训结束后,一线技术人员能完成简单的修理工作,如果情况复杂,也能第一时间判断出哪个地方出问题了,方便我们开展后续工作。”他说。

现在是省 以后还要挣

“我们的作业逐渐走向自动化了,和以前的作业场景大不相同,现在井口上都是机械手臂,员工拿着遥控器就能完成大部分作业。”设备维保中心经理张红杰描述出一幅充满科技感的画面。看似越简单的场景,对设备维保中心来说越复杂。维修损坏的设备,不再像过去一样只是单纯的机械式维修,现在涉及高端的芯片、程序、PLC控制等技术。

面对复杂的挑战,设备维保中心制订了抓实“三个快速提升”应对方案,通过集成自主研学、优化维保流程和创新管理机制,实现了维修技术、维保能力和综合效益的快速提升。

“我相信完成应对方案后,就没有解决不了的问题。”张红杰信心满满地说,“未来,我们服务的不仅是中原油田,还有更广阔的市场。现在是为油田省钱,等中心成熟后,我们还要为油田挣钱!”

目前,设备维保中心已自主制作6套落地式、2套轮式作业值班房,把4套普通液压钳改造成自动化液压钳,自主维修自动化液压猫道3台。一项项创新与改造,实现了能工巧匠的梦想,半年为油田省下500万元。从“新”出发,采油气工程服务中心设备维保中心驶入“外委”转“自营”快车道。清晨下起的雨还未停歇,小砖楼里的员工正在热火朝天地忙活着,一台又一台设备在这里修好,被运往各个生产一线作业区。本报记者 史式灿 通讯员 李蕊芳 孙博

责任编辑:薛丽慧

新闻热点