范水大地春潮涌

——深入推进黄河流域生态保护和高质量发展·范县篇

范县省级黄河湿地公园航拍图。记者 李振涛 摄

“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回”,千余年前,诗仙李白以豪放笔触勾勒出黄河的磅礴气势。岁月流转,黄河河道几经变迁。1855年,黄河突然在河南省兰考县铜瓦厢决口改道,由东南向东北急转至山东入海。洪水肆虐,中原大地,尽成泽国。

在河南,范县与黄河的羁绊尤为深刻。范县地处黄河“豆腐腰”段,饱受“十年九泛滥”之苦;境内1253公里河流水系虽馈赠了“黄河水,冲积田,范县大米香又甜”的丰饶,却也让广大群众陷入“怕水又缺水,需水又排水”的两难境地。

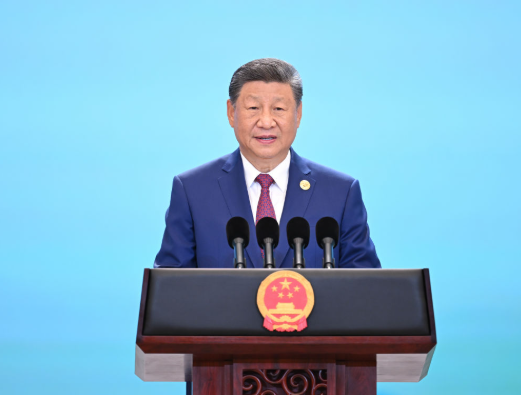

“我一直很关心黄河流域的生态保护和高质量发展”“再忙,黄河问题还是要安排时间认真研究一下”。对于黄河,习近平总书记念兹在兹。党的十八大以来,习近平总书记走遍沿黄9省区,并在上中下游分别主持召开3场座谈会,专题部署黄河流域生态保护和高质量发展。

蓝图既定,奋楫笃行。这片曾被水患反复冲刷的土地,如今正以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”为指引,在黄河流域生态保护和高质量发展的宏大叙事中,奋力书写从水患治理到生态蝶变、从民生改善到产业腾飞的壮丽篇章,在黄河岸边绘就了一幅“水安、民富、景美、业兴”的壮美画卷。

安澜

黄河“豆腐腰”的特殊区位,让范县长期笼罩在水患阴霾之下。汹涌的黄河水与金堤河交织成“水患网”,使得沿岸农田“汛期泡汤、旱季龟裂”成为常态。群众面对滔滔河水,满是无奈与叹息。

引黄用黄之路,布满荆棘。1958年,范县开启“引黄灌溉”探索,彭楼引黄闸及众多干渠、支渠相继兴建,然而因忽视排水问题,土壤次生盐碱化严重,引黄灌溉被迫中断。直至1965年,在黄委会、河南省农科院等多方助力下,彭楼灌区重建,次年引黄种稻5万亩、灌溉农田27万亩,成功改造盐碱地,彭楼、邢庙、于庄三大引黄灌区雏形初现,控制灌溉面积38万亩。

更深刻的改变,发生在新时代。2019年9月,习近平总书记在郑州主持召开座谈会,把黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略,发出了“让黄河成为造福人民的幸福河”的伟大号召,并深刻指出“保护是前提”“生态脆弱是流域最大的问题”,为黄河治理标定了历史坐标与行动纲领。

范县人紧抓时代机遇,以“铁腕缚苍龙”的决心,以发展生态水利、建设水美范县为目标,抢抓河南省水系连通及农村水系综合整治试点县机遇,大力实施“四水同治”,统筹推进“五水综改”,走出了一条具有县域特色的治水兴水之路——

投资62.83亿元,相继实施35个水利项目,打通1253公里河流水脉,构建“三横六纵”水网,让境内水系如人体脉络般畅通——彭楼灌区年均引黄1.68亿立方米,润泽范县及山东邻近县区230万亩农田;范水河通过清淤、护坡、绿化,从“涝沟”变身“二十年一遇防洪标准”的生态河、景观河、幸福河;跨省河流联防联控机制与“河长+检察长+行政执法机关”模式双管齐下,让河道顽疾逐一“销号”。特别是,近年来相继实施河道疏浚、堤防加固、险工治理等工程,显著提高了防洪减灾能力,并通过科学调度水资源,实现洪水资源化利用,保障了安全,又服务了灌溉与生态。

如今,站在黄河大堤远眺,曾经淤塞的河道碧波荡漾,成群的水鸟在水面嬉戏游弋,时而扎入水中觅食,时而拍打着翅膀掠过河面。沿岸草木繁茂,微风拂过,泛起层层绿浪,生机勃勃的生态图景,彻底取代了旧日“洪水漫滩人断肠”的凄凉景象。

治水不仅治出了安全底线,更治出了生态高线——范县连续22次斩获河南省“红旗渠精神杯”,2022年获评“节水型社会建设达标县”。成绩背后,是农业节水灌溉面积不断扩大,是工业用水循环利用率持续提升,是生活节水器具普及率显著提高,更是全县上下对“节水优先”理念的深刻践行。

安居

“三年垫台建土房,五年攒钱还饥荒”,曾是黄河滩区群众生活的真实写照。作为全省首批黄河滩区迁建安置区试点,范县千安社区的建成,彻底改变了滩区群众“逐水而居、水来即逃”的命运。

2016年,张庄镇前房、后房等5个滩区村970户3894人挥别“水窝子”,搬进白墙黛瓦的联排新居。人均2.84万元搬迁补助,让“零成本入住”成为现实;太阳能路灯、幼儿园、文化活动中心等配套设施一应俱全,曾经“雨天踩泥、晴天吃沙”的生活一去不返。

“搬得出”只是第一步,“稳得住”“能致富”更需真功夫。千安社区周边,木业园、藤编厂等就业基地,为搬迁群众提供2000余个工作岗位。村民房利霞告别外地漂泊,在园区制衣厂月入两三千元,既能陪孩子读书,又能照顾患病婆婆;残疾人石贤增坐在轮椅上编织藤椅,日均收入四五十元,“靠双手挣钱,心里踏实”。与此同时,社区还积极对接县内外用工需求,定期组织家政服务、电子商务、特色种植等技能培训,拓宽就业渠道,确保搬迁群众“饭碗端得稳”。

老村宅基地复垦后,中药材大棚、生态养殖场等蓬勃发展——牛全德的6000只鸽子“飞”出致富路,赵俊伟的林下经济让2万只肉鹅“游”进增收账,形成“搬迁—复垦—产业—富民” 的良性循环。复垦土地不仅用于发展高效农业,部分还因地制宜建设了小型光伏发电项目,为村集体和农户带来持续稳定的“阳光收益”。

文化铸魂,让新居更有温度。日间照料中心里,老人们下棋、读报、观影,怡然自得;70余岁的李登福主动担任管理员,“每天忙忙碌碌,比在滩区时精神多了”;“星级文明户”评选、“好媳妇好婆婆”表彰等活动,让文明新风在社区生根发芽;闵子骞“鞭打芦花”的典故刻于文化墙,孝老敬老成为社区精神内核。社区还组建了秧歌队、广场舞队等文艺团体,节假日举办联欢活动,让滩区迁来的邻里关系在欢声笑语中更加融洽和睦。

如今的千安社区,既是安居之所,更是乐业之基。滩区群众“楼上居住、楼下就业、出门见景”的幸福图景,正是对习近平总书记“让黄河成为造福人民的幸福河”殷切期望的生动作答。

兴业

黄河水是双刃剑,却在范县人手中化作“聚宝盆”。从 “怕水避水”到“亲水用水”,范县以水为脉,串联起农业、养殖、文旅等多元产业,让“黄河水”真正成为滋养百姓的“幸福水”。杨集乡庆丰农业科普示范园的稻田里,稻鳅、稻虾、稻蟹共生共长,构成天然生态循环系统。水稻为水生生物提供栖息空间与氧气,泥鳅、小龙虾、螃蟹等的活动则能松土、除草、除虫,其粪便还可肥田。这种“零农药、零化肥”的种养模式,让范县大米成功跻身“国家地理标志产品”行列,稻米产业年总产值达6.58亿元。

前房村的“跑道养鱼”更是独具匠心。推进器模拟黄河流速,让鲤鱼每日“奔跑”20 公里,通过“瘦身”排出杂质,肉质得到极大提升,每斤售价超20元,成为高端餐饮市场的抢手货。

600亩“巨人稻”试验田里,2米高的稻株随风起伏,稻鸭共作的生态模式让亩均收益提升2倍,“吨粮田”与“万元田”在这里实现双向奔赴。

数字无言,掷地有声——2024年,范县粮食产量达8.5 亿斤,连续多年稳居“8亿斤俱乐部”,水稻、莲藕、水产等特色产业年产值突破10亿元,“黄河粮仓”的金字招牌愈发闪亮。蓬勃发展的乡村产业,不仅鼓起了农民的钱袋子,还有力践行了习近平总书记“宜水则水、宜粮则粮”“推动发展方式全面绿色转型”的要求,为破解“高质量发展不充分”的流域短板提供了范县方案。

胜景

当治水成果与生态禀赋相遇,范县的河湖沟渠化作泼墨山水,不仅勾勒出“水美乡村”的动人画卷,还深刻印证着总书记“黄河很美,将来会更美”的深情期许。

王楼镇东张村,昔日“背河洼地盐碱窝”,如今通过水系连通工程,串联周边7个村庄,打造出“柳溪小镇”——3.5公里观光水带波光潋滟,540亩国储林绿意盎然,260余亩蓄水坑塘兼具抗旱与观赏功能,白墙黛瓦的民居与拱桥、码头相映成趣,游客乘舟穿行其间,恍若置身江南水乡。

以此为基础,柳溪小镇依循“一心、两轴、多片区”的规划布局,以东张村为中心,着力打造嬉水游玩区、现代设施农业区、农耕文化体验区、青少年科教文化区、休闲商业区等5个片区、17个主题项目,成为集现代农业生产、传统文化传承教育、乡村休闲娱乐为一体的乡村振兴示范旅游景区。每逢周末和节假日,小镇游人如织,乡村旅游的“美丽经济”效应日益凸显。

毛楼生态旅游区的蜕变同样精彩。这个曾因设施陈旧沉寂多年的景区,通过深挖黄河文化实现华丽转身——400米“黄河文化·时代记忆”步道串联起九省风情,陶模艺术馆里的非遗展品讲述着黄河文明,爱情湾、露营地、全鱼宴等全新元素不断涌现。数据显示,这里每年接待游客30余万人次,年旅游综合收入325万元,20%的村内劳动力投身旅游业,黄河岸边的好风光已然成为中原文旅新地标。

从“一处美”到“全域美”,范县以水为笔,精心打造“柳溪小镇”“荷香小镇”等25个水美乡村,形成“一村一品、一村一景”的全域旅游格局。盛夏,陈庄镇荷花园千亩荷花竞相绽放;金秋,辛庄镇稻田画描绘丰收盛景;四季更迭,范水生态公园的亲水步道上,市民悠然漫步,幸福笑容洋溢在脸上。这些散落在黄河岸边的明珠,通过有机串联,形成了一条集生态观光、文化体验、休闲度假于一体的滨河旅游带,成为范县绿色发展的亮丽名片。

智水

在范县智慧水利中心,一块巨型屏幕上实时跳动着河道水位、土壤墒情、灌溉数据,这里是范县“云治水”的神经中枢。通过整合23个业务系统,构建“一龙管水”智慧平台,范县实现了从“九龙治水”到“数据统管”的跨越。

于庄灌区的智能控制系统堪称“水利大脑”。传感器实时监测土壤湿度,AI算法自动生成灌溉方案,2025年春灌节水30万立方米,相当于150个标准泳池水量,灌溉周期缩短2天。王楼镇东张村的智能生态监测站,42个传感器24小时追踪水质,一旦发现异常,系统自动调节水系连通工程的闸门,让“臭水沟变景观河”的奇迹背后有了科技支撑。更值得关注的是,范县开发“智慧水务”APP,群众扫码即可查看水质,化身成为“云管水员”,构建起“全民参与、全域智治”的新范式。

数字技术不仅优化治理,更普惠民生。城关镇西李庄村的麦田里,农民用手机APP下单灌溉,“过去抢水打架,现在躺家管水”;5G水文站、无人机巡河等技术应用,让防汛抗旱响应速度提升50%。范县水利局局长张兴来感慨:“现在每一滴水都有‘数字档案’,每一处河湖都有‘智能管家’,科技让治水更精准、更高效。”

从“缚苍龙”的治水壮举,到“迁新居”的民生工程;从“活水来”的产业革命,到“风景线”的生态蝶变;从“云治水”的治理革新,到“人水和”的终极追求,范县以人为本,以水为笔,在黄河流域生态保护和高质量发展的答卷上,书写下浓墨重彩的篇章。这里的实践彰显着“系统治理”的科学智慧,诠释着“人水和谐共生”的发展理念,更践行着“以人民为中心”的初心使命。

站在新的历史起点,范县将继续以水为脉,以绿为底,以文为魂,在守护大河安澜中勇毅前行,在推动乡村振兴中开拓创新,让范水河畔的“五重奏”奏响更加雄浑壮阔的时代强音,推动黄河流域生态保护和高质量发展不断迈上新台阶。记者 余登来 赵建敏 李振涛 杜鹏

记者手记

站在范县黄河大堤,碧波鸥鹭的生态图景与“洪水漫滩” 的苍凉记载形成震撼对比。母亲河在范县“豆腐腰”河段的嬗变,正是“节水优先、系统治理”治水方针的生动注脚。

治与兴的辩证。从昔日引黄失序的盐碱之殇,到如今 “三横六纵”水网贯通1253公里河脉,其核心在于打破 “头痛医头”的单一片面思维。治水不再是简单的堵疏,而是以安澜为基,激活发展动能的生态重塑。

破与立的交响。当滩区群众从“怕水避水”到“楼上居住、楼下就业”,当稻鳅共生的农田捧出“国家地理标志” 大米,当毛楼景区将黄河文化转化为年接待30万人次的旅游红利,范县证明:生态保护绝非发展“成本项”,而是通过产业创新将绿水青山化作“金扁担”的智慧实践。

技与民的共振。智能灌溉节水、AI 生成方案、“智慧水务”APP让群众化身“云管水员”,这种“技术理性+治理温度”的融合,既实现了从“九龙治水”到“数据统管”的效能跃升,更诠释了“治水为了人民、治水依靠人民”的现代治理真谛。

范县“五弦共奏”的治水哲学,正为黄河流域勾勒出人与自然和谐共生的时代答卷,也是对习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展系列要求的生动实践与深刻诠释。

责任编辑:刘循源

新闻热点