从“一园独秀”到“百园拥城”

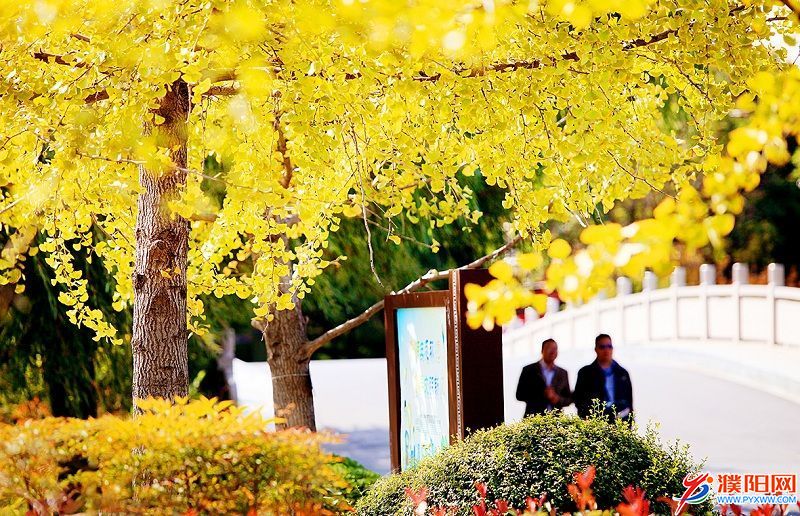

市民在濮上园游玩。(资料图片)

30多年前,对于还处在温饱阶段的濮阳人来说,公园是奢侈的去处。如今,越来越多的特色公园在市民家门口遍地开花,市民推窗便可欣赏到美丽如画的风景,生活质量越来越高。

改革开放40年来,我市公园从量变到质变,从单一到多样,从曾经的“一园独秀”到如今的“百园拥城”,一座座公园不仅承载了市民的美好回忆,还见证了濮阳的变迁与发展,更让生态宜居生活变成了现实。

在上世纪八九十年代的濮阳人家里,几乎都有一张公园照,可能现在照片已经泛黄,但他们对公园的记忆永不褪色。1月10日,今年52岁、家住市城区农行家属院的刘玉娜从柜子里拿出珍藏了20多年的老相册,向记者展示了他们一家四口在戚城文物景区玩耍时拍摄的照片。

看着泛黄的照片,刘玉娜回忆道:“1988年,我们刚搬到濮阳市区时就住在人民路附近。那时候,别说公园,路边连个像样的花池都没有。整个市区只有那么两三条东西走向的大路,路两边栽有几排小树苗,其他地方都是土路。要想逛一遍市区,自行车都不用骑,稍微走得远一点,直接就能走进庄稼地。”刘玉娜表示,当时大家下班后没什么事儿干,最主要的娱乐活动就是坐在家属院里聊天。

上世纪九十年代初,我市“资历最老”的公园——戚城文物景区正式开工建设。建成后的戚城文物景区包括会盟台、龙宫、颛顼玄宫、中华第一龙陈列馆、子路墓祠等景点,集文物保护、文化展示、城市公园、休闲旅游于一体,成为这座城市的魅力担当,也成为改革开放40年来,我市园林绿化建设不断发展、市民生活质量不断提升的见证者和记录者。

“那时,我一个月工资只有一百来块钱,去戚城文物景区还要买票。可以说,那时候逛公园是一件比较奢侈的事。”刘玉娜回忆说。而当时的戚城文物景区,每逢重大节日,总会组织一些灯展、菊花展等活动,对市民颇有吸引力。

随着经济的发展和社会的进步,龙城广场、濮上园、中原绿色庄园、濮水公园等如雨后春笋般涌现,不仅使我市的人居环境得到显著改善,还使广大市民的幸福指数节节攀升。

进入新时代,为满足广大群众对更舒适的居住条件、更优美的环境的需求,我市牢固树立绿色发展理念,秉持“让森林走进城市,让城市拥抱森林”的理念,街道上、小区旁出现了越来越多精心设计的公园绿地,越来越多的市民享受着家门口的绿意盎然。此外,我市还大力实施见地植绿、见缝插绿、拆迁建绿和立体绿化工程,把城市适宜绿化的地方都绿化起来,使零星的绿、禁锢的绿,变成开放的绿、共享的绿,使市民出行300米可见绿、500米能见园,基本满足了广大市民日常游憩的需求。

“如今,小区院落树绿花红,大街小巷绿树掩映,公园广场俯拾皆画。我觉得整个城区仿佛一个大生态公园,咱市的生态美景用‘半城绿树半城楼’来形容再恰当不过。”刘玉娜由衷赞叹道。

如今,我市城区有小游园90多个、郊野公园20多个,全市建成区完成新增绿化覆盖面积941.14万平方米,市中心城区绿化覆盖率达40.65%,人均公园绿地面积达13.60平方米,形成了城在林中、人在景中、路在绿中,人与自然和谐共存的城市风貌。

2018年10月15日,我市被正式授予“国家森林城市”称号,为我市在更高起点、更高水平、更高层次上不断推进生态文明建设提供了良好契机。一个更加美丽的濮阳,前景可待,未来可期。(记者 李振涛/文 赵国栋/图)

责任编辑:崔莎莎

新闻热点