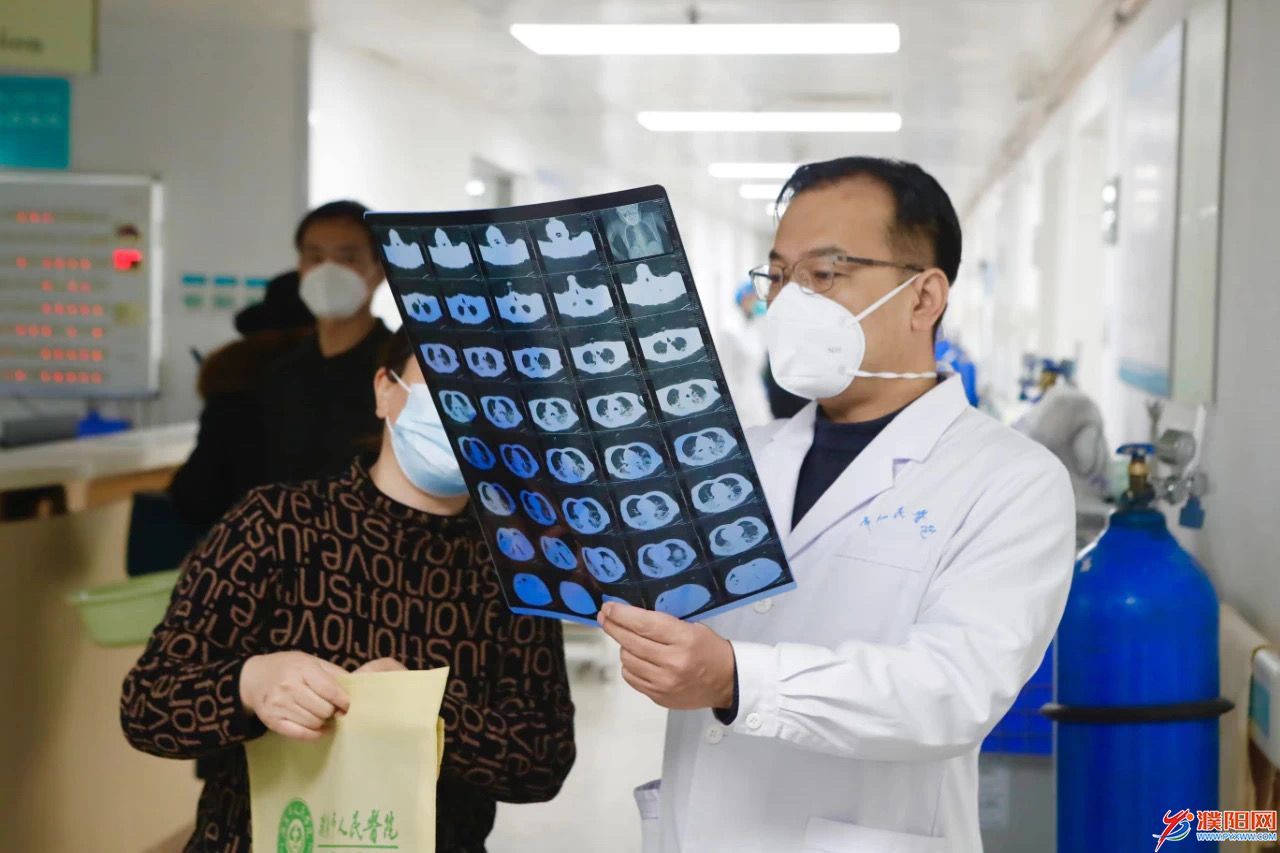

他们和患者同呼吸——市人民医院综合一病区战疫纪实

为保障新冠病毒感染急危重症患者就医需求,院领导班子第一时间研究决定,打破专科壁垒,在原耳鼻喉口腔外科病区的基础上应急组建综合一(亚重症)病区,用于收治新冠肺炎患者。

在这个“特殊时期”,医院各部门被摁下了快进键,在与新冠病毒的博战中,开始提速运转。有行内人士如此比喻,“最近所有的医院只有一个科,呼吸科”。

综合一病区(亚重症)内收治的大部分是老年患者,氧饱和度低,呼吸困难,需要呼吸机等支持设备辅助通气。由于呼吸机对氧气压力要求高,多台呼吸机同时上机时,若供氧管道压力达不到标准,会影响治疗效果。

为保障借给,确保医疗安全,副主任医师葛保国第一时间协调相关科室,在院领导的大力支持下,对楼层氧气压力管道进行应急改造,专供呼吸机安全使用;同时,调配氧气钢瓶入病区,供普通患者吸氧。一个氧气钢瓶近百斤,中心供氧的人员每天要换60多罐,且必须24小时随叫随到,工作量之大,可想而知。

由于重症患者多,原来病区仅有两台监护。护理部、器械科积极协调筹备微量泵、电监护等急救设备,缓解燃眉之急。

三年前靠这群人,三年后还靠这些人,只能靠这些人,这是非常硬的一场仗。疫情三年,一而贯之。科里的医务人员全部被感染,家里人也感染,他们不得不承受着双重压力坚守一线。

主任葛保国每天和大家一起值班、查房、制定救治方案、抢救危重患者,同时每天还要抽出两个小时,为来自不同科室的战友进行呼吸危重症知识技术培训。科里的医护人员基本都“阳过”了,有的出现了“重阳”。他也“阳”了,哑着嗓子每说一句话都很痛苦,即便是这样,他仍是坚持详细查问患者病情,及时调整治疗方案,妥善处理好每一个患者。

呼吸内科主治医师李莹莹,临时由呼吸科调来支援综合一病区的。印象中,她总是冲在抗疫的第一线,发热门诊,隔离病区都留下了她的身影。这次,同是高烧不退的她,撇下两个年幼的孩子和家里住院的老人,义无反顾地投入到呼吸亚重症的救治当中。当你问她生活乱不乱的时候,她总是淡淡的一笑,“没办法,病人需要我”。

耳鼻喉科主治医师张俊星,本是一个外科医生,呼吸系统疾病的“门外汉”,疫情当前,积极响应医院号召,来到了综合一病区,他经常利用休息时间积极学习新冠病毒感染相关知识,虚心向主任和其他医生请教,认真对待每一个患者,付出了比大家更多的努力。

朱建,对待每一位病人都保持初心,认认真真治疗、仔仔细细解释,不管工作多忙多累他都能坚持每天下班前详细查看每一位患者,掌握患者的病情变化。时刻为病人着想,从检查到治疗,都提前科学规划,让患者来到医院得到最优最及时的诊治。

从濮东医院对口支援的张异护士长及时调整呼吸机的参数,监测血氧饱和度的变化,教授护士动脉加压注射技巧。

护士长刘素萍每天加班统筹协调科室护理人员班次,以保证第二天的护理工作顺利进行。“服务好大家”是她常挂在嘴边的一句话,印象中,从科室成立之初她就没有正常下过班,每天都是默默加班到很晚。这个病区里有多位护士参加过支援郑州抗疫、市五院方舱抗疫,那一段日子的艰苦与坚持,三年后仍然历历在目。护士长拿出当年按着红指印的请战书照片再次发给同事们鼓励大家:“那时候大家一点点克服恐惧,勇敢向前冲,坚持到最后,迎来胜利。这次我们也一定可以。”

“印象中,上一次高烧不退还是被妈妈宠着喝美林的时候,现在却只能一个人照顾自己……拖着仿佛被轧过的身体值大夜,浑身滚烫喘不上来气,明早还要静脉采血182管,动脉血气10支。但周围的兄弟姐妹全都是带症上班,没有什么是能打倒我们的……”护士丁杰发布了这样一条朋友圈。这个1998年出生的刚走上工作岗位不久的的小姑娘,顶着39℃的高烧,在夜班中不停地忙碌着。

艰难方显勇毅,磨砺始得玉成。面对异常严峻的疫情形势考验,我们临危受命,众志成城,携手同心,攻坚克难。从进入综合一病区工作开始,每一位医务人员时刻秉承医者初心,肩负使命重托,用责任心、关心、耐心、细心、真心誓与患者同呼吸,共命运。

责任编辑:冯牧羿

新闻热点