市油田总医院:健康科普:冠心病的中医养护

冠心病作为临床上常见的一种心血管系统疾病,主要是因为冠状动脉粥样硬化狭窄,影响了冠状动脉的供血速度,导致心肌出现暂时性的缺血或者缺氧,且心前区伴随疼痛。随着人们生活水平、饮食结构及生活习惯的不断变化,人口老龄化加速,冠心病的发病率在逐渐上升。祖国医学将其归属于“胸痹”、“猝心痛”等范畴,认为其发病与寒邪内侵、饮食、情志失调、劳倦内伤、年迈体虚等因素有关。病理因素主要为寒凝、气滞、血瘀、痰浊等。

中医历来重视疾病的预防,《黄帝内经》中就提出了“治未病”的预防思想,强调防患于未然。所谓未病先防,就是在疾病发生之前,做好各种预防工作,防止疾病的发生,其预防内容的实质是对以上致病因素的干预。根据中医理论和历代中医经典经验传承,做好以下几方面的生活方式干预和中医保健理疗,可有效预防冠心病的发生与发展。

1.精神调摄

《素问》说:“恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来”。中医认为七情致病,五脏均有相应情志,情志刺激可导致气机逆乱,气血失调从而诱发疾病发生。故注意调摄精神,避免情绪激动,保持心情愉快,对提高正气,预防冠心病的发生或发展有着十分重要的意义。

2.饮食有节

(1)张仲景提出“所食之味,有与病相宜,有与身为害,若得宜则宜体,害则成疾。”故合理的饮食结构对冠心病的预防是十分重要的。日常生活中膳食总热量以维持正常体重为度,不宜过高。宜清淡饮食,多食含维生素的食物和植物蛋白,严禁暴饮暴食,少食多餐,避免经常食用过多的动物脂肪及胆固醇含量过高的食物,如肥肉、动物内脏、带壳贝类、软体动物、油炸食品等。冠心病合并有高血压或心力衰竭者,应同时适当限盐。

(2)少酒:少量饮啤酒、黄酒、葡萄酒等低度酒可促进血脉流通,气血调和,但不能喝烈性酒和过量饮酒,过量饮酒增加心脏的氧消耗和负担,使心跳加快,加重心肌缺血,易诱发心绞痛、心肌梗塞,或者引起心律紊乱、心力衰竭、血压升高等。

(3)戒烟:吸烟是造成心肌梗死,中风的重要因素,因香烟中含大量的尼古丁,可使血压血压,血管收缩,心跳加快,严重者造成心肌缺氧,加快冠心病的发生。应绝对戒烟。

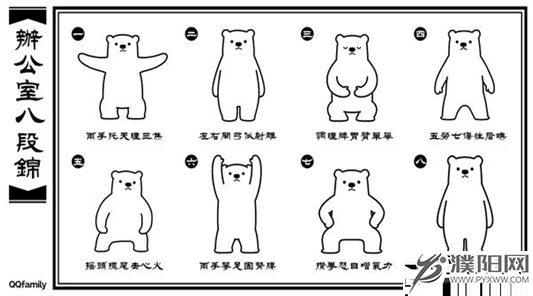

3.适量运动

汉代医家华佗提出“流水不腐,户枢不蠹”,说明运动对增强体质,减少疾病的发生是非常重要的。稳定期的冠心病患者可以参加一定的体力锻炼和劳动,锻炼循环系统的功能和调整血脂代谢。比如:散步,八段锦、太极拳、气功(以内养功为宜)等。活动时间选择在下午为宜,餐后两小时内不宜锻炼。运动前要有15分钟的准备运动,如服用降压药物要注意有无体位性低血压,运动后不能马上用冷水或热水洗澡,至少休息15分钟后才能用温水洗澡,并控制水温在40℃以下,以防因过热水洗澡造成广泛的血管扩张,而影响心脏供血的相对减少。运动持续时间以20-40分钟为宜,每周3-5次。锻炼时应注意:以个人耐受情况为宜,不易剧烈活动,不应增加心脏负荷和不引起不适感觉为原则。运动后每分钟心率不超过170次/分。如出现任何不适,应立即停止活动,卧床休息。

4.居处适宜

人离不开自然环境,《黄帝内经》在总结环境对人体健康与长寿的影响时指出,“高者其气寿,低者其气天”。中医很早就提出了人与自然相生相应的“天人相应”学说。故要顺应四时和昼夜的变化,起居有常,机体才能处于良好的状态。

5.中医按摩

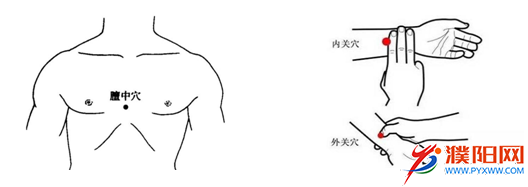

中医按摩主要是以通阳行气,活血止痛为主的基本原则,以手厥阴经、手少阴经为主,主要按摩穴位为膻中、内关、外关、足三里、三阴交等。

(1)膻中穴:将右手掌掌根紧贴膻中穴(位于两乳头连线正中),适当用力顺时针、逆时针摩揉0.5~1分钟。以局部发热为佳。具有宽胸理气,清心除烦作用。

(2)内关穴、外关穴:将一手的中指和拇指放在另一手的内关穴(位于手掌侧腕横纹正中直上2横指,两筋之间)和外关穴(位于手背侧腕横纹正中直上2横指,与内关穴相对)上,两指对合用力按压0.5~1分钟。双手交替进行。具有安神镇静,和胃理气作用。

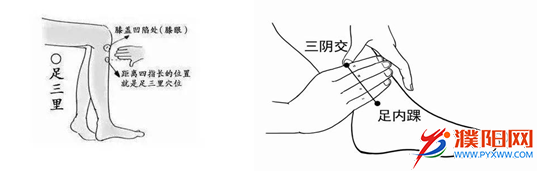

(3)足三里穴:将双手拇指指尖放在同侧足三里穴(位于外膝眼下4横指,胫骨外侧约1横指筋间处)上,其余四指附在小腿后侧,适当用力掐按0.5~1分钟。双下肢交替进行。具有补脾健胃,调和气血作用。

(4)三阴交穴:将左(右)下肢平放在对侧膝上,右(左)手拇指指腹放在三阴交穴(位于内踝尖上4橫指处)上,适当用力揉按0.5~1分钟。双穴交替进行。具有交通心肾,宁心安神作用。

责任编辑:冯牧羿

新闻热点