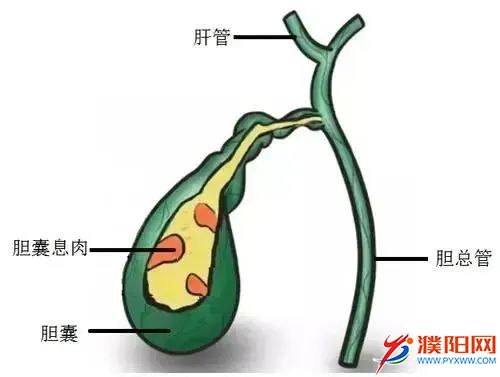

胆囊息肉样病变是个什么病?

我们日常生活中经常听人说,体检查出胆囊息肉样病变,都病变了,这个病重不重呀?那么胆囊息肉病变到底是个什么病?会不会恶变?需不需要手术?

濮阳市第三人民医院超声科副主任医师王月荣介绍:

胆囊息肉样病变又称为胆囊隆起样病变,是指胆囊壁向胆囊腔内凸起性病变的总称,主要包括胆囊胆固醇沉着症、胆囊腺肌增生症、胆囊腺瘤、胆囊炎性息肉等。

胆囊胆固醇沉着症:为胆囊局部胆固醇代谢的失衡造成胆汁中胆固醇含量增高,沉积于胆囊壁黏膜上后被巨噬细胞吞噬,逐渐形成了向黏膜表面吐出的黄色小颗粒,称之为胆固醇沉着症,由于呈息肉样改变,故又称为胆固醇息肉。超声表现常多发,多发生于胆囊体部,体积较小,胆囊形态大小正常,囊壁上见乳头状或桑葚样结节向胆囊腔内凸起,结节可直接附着于胆囊壁,基底部较窄,或有蒂与囊壁相连,蒂细。息肉一般不超过10mm,不随体位改变而移动,彩色多普勒可显示息肉内的血流信号。

胆囊腺肌增生症:是胆囊壁的一种非炎症非肿瘤性的良性病变。病理表现为胆囊壁黏膜层增生和肌层的增厚,黏膜上皮多处外突形成罗-阿窦,典型者窦扩大成囊,深入穿透肌层,一般不超过浆膜面。根据病变范围不同可分为弥漫性、节段性和局限性。其中以局限性多见,本病好发于成年女性,病因不明。超声表现为胆囊壁增厚,可呈弥漫性、节段性或局限性增厚。增厚的胆囊壁内有小的圆形无回声囊腔,合并小结石时,显示为囊内的斑块状强回声后方伴“彗星尾”征。

胆囊腺瘤:为肿瘤性息肉,是最多见的胆囊良性肿瘤。腺瘤来自于胆囊黏膜上皮,可发生在胆囊的任何部位,腺瘤可分为单纯性腺瘤和乳头状腺瘤,后者有恶变倾向。另外当腺瘤体积较大时要考虑恶变可能。胆囊腺瘤女性较多见,可无任何症状,合并慢性胆囊炎、胆囊结石时可表现为相应症状。超声表现为自胆囊壁向囊腔隆起的乳头状或圆形强回声或中等回声结节,基底较宽、偶见有蒂,多发生于颈部和底部,可多发。平均体积较胆固醇性息肉大,但多数不超过15mm,直径大于13mm者应高度警惕恶性变可能。

胆囊炎性息肉:是由于胆囊长期受到炎症刺激所形成的肉芽肿,由慢性炎症细胞和呈纤维细胞组成。超声表现多伴有胆囊壁增厚、粗糙等慢性胆囊炎的征象。

综上所述,当发现胆囊息肉样病变时,要看息肉的大小、基底的宽窄、胆囊壁的厚薄、局限性还是弥漫性等情况,咨询医生综合判断。一般胆囊息肉样病变的大小与良恶性有较密切的关系。直径小于5mm可首先考虑胆囊胆固醇性息肉,小于10mm的结节以胆固醇性息肉多见,10-13mm倾向于胆囊腺瘤,大于13mm要考虑恶变倾向。

责任编辑:冯牧羿

新闻热点