外行谈中西医结合

我不是中医、也不是西医。我当了17年兵,转业后在医院从事行政管理工作30年,虽然退休了,但是退不了对医疗事业的关注。下面谈一下我对中西医结合的理解。

中华民族是一个自豪的民族,中医药一直是我们几千年来引以为豪的国粹之一。当1840年帝国主义以鸦片撬开中国的大门、西医陆续进入中国后,中西医战争就开始了。截至目前,这场战争已经不再是谁胜谁负的问题,而成为相互敌对、相互攻击、相互诋毁的意识形态问题了。

中医好,好在哪儿?好在历史。我们有华佗、有扁鹊、有张仲景等创造的辉煌历史,有《伤寒论》《黄帝内经》等历史遗存。我们把这些辉煌传承了几千年,而到了近代,却很少创造出新的辉煌。

我一点儿也不否认我们中华文化底蕴的深厚,但是,我更看重中华文化的发展。我们的儒家文化,既有几乎人人都能朗朗上口的“有朋自远方来,不亦说乎”的温馨词句,也有“忠言逆耳利于行,良药苦口利于病”的名言警句。这些传统文化,不仅教会了我们做人的道理,而且还能帮助我们学习、接近、融入现代的新理念、新技术、新思维。

我们自己承认的国粹还有很多,有的融入现代元素后明显得到了发展,但是有些却因为我们固有的民族自豪感而让燃起的火苗儿很快又熄灭了。比如现代京剧,曾经融入了现代交响乐团伴奏,从唱腔到扮相再到塑造人物的表现力都更容易被大众接受,可惜也就在那一闪现之后这种形式很快就被埋没了。再比如我们传统的哲学思想,更多的是在对宇宙认识不足的情况下,以无限的想象力创造了大众能够接受的观念,在我们引入了马克思主义唯物论辩证哲学以后,我们的道德经、儒家学说等逐渐具备了方法论意义,但是,还是固有的自豪感使得我们的教学也固守在背诵传统警句的层面,而放弃了对传统文化真正意义上的接受、融入和创新。

现在回过头来说中医。我国中医发展缓慢的根源,并不在于西医的打压和国家政策的限制,而在于传承模式的固守和从业人员的懒惰。

固守,从中医的诊断手段而言,可以和玄学媲美。比如摸得着、看不见的脉象学,在教学过程中,只能是老师摸后学生再摸,然后老师讲心得、学生慢慢揣摩,以主观判断为主,始终没有明确的判断标准。能不能成为一个好中医,更多看人的天赋和实践过程。

从用药而言,主要依据还是汤头歌儿。我不知道汤头歌儿产生的历史渊源,但我知道神农尝百草为中药定性的时候肯定没有汤头歌儿,他几经生死、尝遍百草,然后定下药性、配伍等,这样的经典,经过几千年的实践被逐步固定下来,也只是一个过程,不能成为永恒不变的样本。有几个小故事能够佐证我的判断。

1.我有一个朋友,曾拜师学医,他背不会汤头歌儿,转而背药理、背配伍规律。有一天,老师有事儿外出,老师的孙子发烧,师娘找到他。他经过一系列诊断,然后抓了一剂药,煮好后喂孩子喝下,很快孩子的烧就退了。还没等他得意,老师就回来了,了解事情经过后,老师问他用什么汤、配什么伍等,他答不上来。老师如临大敌,看了药渣后,大发雷霆说:“你胆子太大,不懂汤头,就敢随意配药,从此以后我不认你这个徒弟,以后行医,绝不能说跟我学习过。”朋友无奈,只好改投其他老师学习,后来成为一方名医;而他的老师直到去世,都没能成为被病人认可的中医师。

2.我的另一个朋友,从医多半辈子,疫情期间在一家医院的中医科坐诊,每天患者如云。其他中医师坐不住了,纷纷前来盘问,问师承是谁啊、用什么经方方证啊……老医师回答不上来,然后就被群起而攻之,说他是江湖郎中骗人钱财,搞得他本人哭笑不得。然而,就是这样一个非中医经方传人,却以自己对中医、中药的理解,赢得了百姓和病患的认可。由此我在想,传统中医真的只能按部就班地传承而不允许任何创新吗?

惰性之外,这里还有一个意识形态问题,那就是既然不愿意承认西医就全盘否定之,即使是已被实践证明是先进的、科学的东西,也不去学习,更不去接受。

西医进入中国已有一百多年历史了。二战时期,西药盘尼西林几乎成为神药,遇有感染发烧打上一针就能救命。这且不说,到了现代,X光、CT、核磁共振等,已经能够检查小到零点几厘米甚至毫米以下的肿块儿,这是不争的事实。我们中医为什么不去利用呢?您从脉象中发现了某人可能某处有瘀滞,尝试着用药去疏通,为什么不能借助西医工具去验证、然后大刀阔斧地用中药去治疗呢?西医的最大好处是有科学教材,只要下功夫就能学会读片子、读心电图、看B超。我们中医下点功夫学会这些基础的东西,然后用中药去治疗,就会增强我们治疗用药的信心。

所以我说,外来的东西并非都是害人的。我们说一下现代技术吧,一部手机,就是世界技术的集合体;一部航母,就是一个世界技术的合成堆。对此,毛泽东同志早就提出了“古为今用、洋为中用”的论断,坚持如此,才是正确的态度。

再说中药。中医中药传到日本,他们没有固守我们传统的煎熬法,而是借助现代技术进行有效提纯,然后进行科学配伍、浓缩成药。目前,日本生产的中成药已经占据世界大部分市场,而我们还固守着水泡、煎熬、大丸剂、黑膏药、大瓶饮剂等,我们真的不能改变中药制剂的饮用方式吗?

还有,我不断听到中医从业人员抱怨现在好多中药都是人工种植的、质量下降等。我就在想,神农尝百草期间,有过药性计量概念吗?大量种植中药的出现,它的含量就需要我们现代人给出界定,你不去研究已经变化了的新的药性,除了抱怨以外,还是固守传统经方、已有剂量,这样的效果肯定好不了。

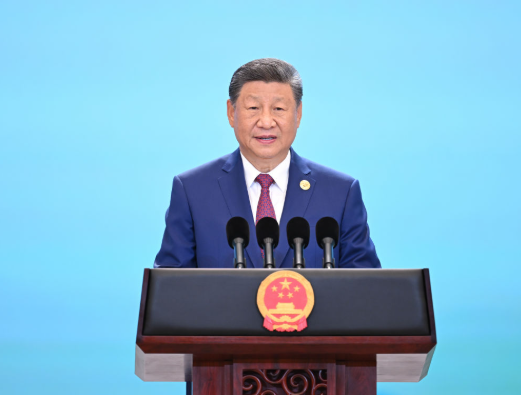

2021年5月,习近平总书记在南阳考察时指出,我们要发展中医药,注重用现代科学解读中医药学原理,走中西医结合的道路。

有鉴于此,我想对传统中医提三点建议:1.把传统的望、闻、问、切诊断手段和西医设备诊断手段结合起来、相互佐证,迅速实现全新意义下的中西医结合。2.把中药药性新界定作为中药教学的重要课题,制定新的中药用药规范,让中药配伍有新的依据。3.在中医中药教学中增加西医诊断学内容,或者在西医本科、研究生教学中增加中药运用内容,实现以中国式中医中药为主题、以西医诊断为佐证的新的医疗体系。

责任编辑:张思瑶

新闻热点