平原地区英勇抗日的坚强堡垒——探访南乐县“武联防”旧址

南乐是一片富有革命传统的红色热土。

南乐是一方具有创造精神的英雄土地。

83年前,南乐县千口镇东南部的张庄集村等六个村庄,在地处平原、无险可守的不利形势下,地方党组织发动和依靠群众,创造性建立了统一指挥、联合防御、打防结合的武装联防区(简称“武联防”),以主动斗争代替被动防御,用血肉之躯筑起铜墙铁壁,成为平原地区抗日斗争的成功范例。

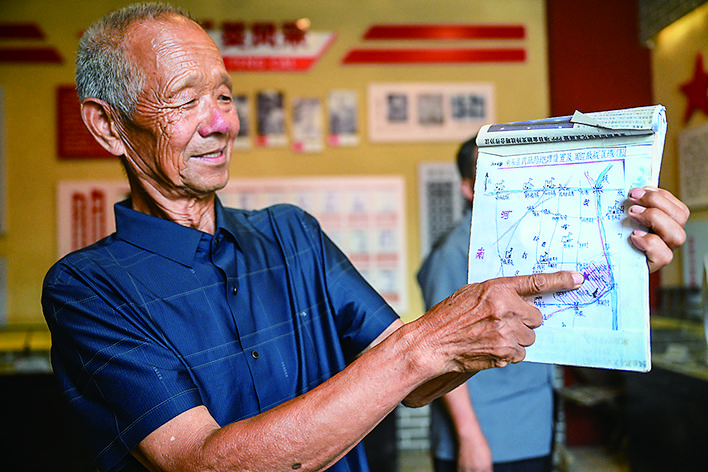

杜怀恩展示南乐县“武联防”地理位置及周边敌战区域图。记者 僧少琴 摄

六村联防建组织

抗日战争时期,南乐是濮阳地区沦陷最早、光复最晚、遭受日寇蹂躏践踏时间最长的县份。

1940年至1942年,日军在华北地区推行“强化治安运动”,经常对根据地进行“扫荡”,惨案频发;顽、伪、会、匪等反动势力乘机兴风作浪,加之旱灾、蝗灾接踵而至,根据地进入最困难的时期。

1942年四五月间,侵华日军发动以南乐、清丰、观城接合部为合围中心的大“扫荡”。大“扫荡”过后,敌人加快对根据地的分割、封锁和蚕食,形成炮楼林立、据点密布的态势。其中,张庄集等六村附近就有千口炮楼、东节村炮楼。

南乐二区的张庄集村、李家村、阎村、杜家村、武家村和樊村六个小村庄,位于南乐、清丰、观城、朝城四县接合部,有500余户人家、近3000人,被炮楼据点团团围困,面临严重威胁。敌人动辄窜到这一带抢掠财物、杀人放火、侮辱妇女,使群众朝不保夕,反抗的种子在人们心中深深埋下。为更好地反抗侵略,“武联防”应运而生。

“武联防”的首倡者是张庄集的韩清珠。韩清珠原是八路军冀中军区南进支队的排长、战斗英雄,因杀敌负伤,在部队领导劝说下回家休养。1942年麦收后的一天,一小队伪军偷偷朝张庄集扑来。当敌人接近村子时,韩清珠指挥本村民兵英勇射击,附近村庄的民兵闻声赶来助阵,顿时枪声、喊杀声响成一片,当场打伤3名伪军,其余伪军吓得连滚带爬、仓皇逃命。

战斗结束后,韩清珠陷入沉思:“周边几个村的武装如果联合起来,仅民兵就有300多人,那将是多么强大的一支武装力量!”于是,他主动建议村党支部与邻村樊村、李家村协商,实行武装联防。抗日区政府得知这一情况后,进一步动员武家村、杜家村、阎村共同参与,建立一个联防区,六村负责人欣然应允。1942年7月上旬的一天,在冀鲁豫军区首长、南乐县抗日民主政府和八路军南进支队的支持下,呈梅花形分布的张庄集村、李家村、樊村、杜家村、武家村、阎村六个村庄,举行了武装联防区成立大会,组建起辖六个民兵中队、共350名民兵的联防大队,“武联防”正式成立。

在“武联防”的带动下,此后其他地方也建立了不少各种形式的联防组织。

全员备战成体系

平原地区如何对敌作战、在家门口如何御敌,“武联防”面临重大考验。关键时期,冀鲁豫军区给予了极大关怀和支持。时任冀鲁豫军区副司令员杨勇、冀鲁豫第八军分区司令员曾思玉,先后派出富有实战经验的军事干部到联防区,帮助制订战斗方案;曾思玉还托人从冀中捎来各种地道剖面图,供联防区挖地道时参考。此外,南进支队司令员赵承金送来10支步枪、一箱子弹和两筐手榴弹;县长刘镜西给联防区民兵送来几门土炮。

领导的殷切关怀,极大鼓舞了六村的干部群众和民兵。他们在联防委员会和县大队的领导下,认真开展备战工作。首先,六村共同修筑寨墙、构筑掩体、开挖护村沟,防范敌人重兵袭击;其次,挖掘地道、搭建街垒,以便情况紧急时疏散群众、让民兵相互支援。六村共挖地道20余条,总长10余公里,地道的出入口和拐弯处还设有陷阱、翻板、射击孔。在敌强我弱的形势下,地道成为保存力量、转移群众、出其不意打击敌人的生命线。通过对村庄的改造,实现了“敌阻我通”的作战优势。

联防大队还制订了联防公约及多种战斗方案、行动预案,严格划分警戒区域和方向,明确白天、夜间的各种旗语、口令和灯光信号。一旦发现敌情,三五分钟内就能实现全防区统一指挥、统一行动。

为确保联防区安全,夜间,各村民兵集中休息,按照联防大队统一制定的口令轮流执勤,封锁村口;白天,妇女和儿童参与站岗放哨、盘查行人——对走亲访友者、卖货郎、修理匠、民间艺人等,若未经联防委员会批准,一律不准进出联防区。60岁以下的民兵始终没有脱衣睡觉,全部参与夜间站岗轮班,用于计时的柱香就用了400斤。

联防区的防御机制十分有效。有一次,大名县伪警察局长的妻子回张庄集走娘家,终日走东串西,频繁在带枪民兵家中出入,引起群众警惕。联防委员会指派几名可靠群众对其监视,发现她企图策动民兵带枪投敌。掌握证据后,群众将其扭送县公安局,经审讯后依法枪毙。还有一次,伪县长兼县警备大队长李铁珊的参谋长申九星,身着便衣到联防区刺探情报,被群众识破。群众向民兵报告后,将申九星活捉。

武装联防显神力

“武联防”的建立,犹如一把尖刀插入敌人胸膛,引起敌人极大恐慌。他们多次发动袭击,妄图摧毁这个濮、范、观中心区的“桥头堡”。“武联防”军民则充分运用游击战的灵活战术,一次次打退敌人进攻,让敌人的阴谋始终未能得逞。

1942年深秋,千口据点派人向张庄集送来字条,要求征收军粮。联防民兵怒斥送信人,明确表示颗粒不交。三天后,一个中队的伪军带着10余辆大车,浩浩荡荡前往张庄集武装征粮。联防民兵在敌人必经之地设下埋伏。此次行动中,虽因个别民兵心情过于紧张导致枪支走火,过早暴露目标,未能消灭敌人,但一举缴获10余辆大车和牲口,给了敌人一个“下马威”。

同年11月,日伪军步骑兵一部向张庄集村、李家村、樊村一带“扫荡”。“武联防”民兵与在此驻扎的县大队,在副大队长文光德指挥下组织反击,在杜家村西头设伏。待日伪军进入伏击圈,民兵和县大队战士突然发起冲锋。民兵中队长杜家兴赤膊上阵,带领10余人冲在最前列,一边冲锋一边高声呐喊、鼓舞士气。全体参战人员备受激励、奋勇杀敌,经过一个小时激战,成功打退敌人。

日寇在连续遭受沉重打击后恼羞成怒,将联防区视为“眼中钉、肉中刺”,决定用大屠杀的残忍手段扑灭联防区的抗日烈火。

1943年2月28日,敌人对联防区发动大规模袭击报复。清丰、南乐县城及千口、东节村等大据点的伪军千余人,配合50余名日军进攻联防区。午夜后,张庄集首先发现敌情,随后其余五个村也先后响起枪声。由于敌人多路进攻,六村被迫各自为战。樊村民兵中队长李九岭率领50余名民兵,用土枪、红缨枪、手榴弹、大刀、铁锨等武器,顽强抗击300余名日伪军的猛烈进攻。敌人攻破寨墙、冲入村子后,李九岭一手持枪、一手握刀,带领民兵与敌人展开肉搏。战斗中,腰间被刀刺伤,鲜血直流,他用腰带勒紧伤口继续战斗,最后毅然拉响手榴弹,与身边的敌人同归于尽。

黎明时分,冀鲁豫军区四分区一个主力连赶来参战,经猛烈攻击夺取了敌人的大炮阵地;清晨,八路军一个主力营也急行军赶到加入战斗。日伪军见八路军援军陆续抵达,纷纷溃逃。这次战斗是“武联防”成立以来规模最大、也最惨烈的一次,共击毙日伪军39人(其中日军7人)。战斗中,18名“武联防”民兵和战士献出宝贵生命,最终保住了联防区内绝大多数群众的生命财产安全。

自“武联防”成立至南乐解放的近3年时间里,联防区军民共对敌作战60余次,毙伤日伪军100余人,缴获各种枪械100余支。联防区内群众从未向敌人缴纳过一粒粮、一文钱,也未出过一个民夫。

“武联防”的英勇斗争,有力牵制了日伪军力量,逐渐成为党领导下的可靠后方。冀鲁豫边区部分直属机关设在此地,南乐县及二区的党政军群机关常驻于此,伤病员在这里疗养,重要会议在这里召开,紧缺物资在这里存放,部队也在这里休整。在抗日战争的残酷环境中,在敌人重兵集结、炮楼林立的情况下,这一武装联防区坚若磐石,成为南乐始终未被敌人占领的一方“净土”,是实践“兵民是胜利之本”和“全民抗战”战略思想的光辉典范。

精神传承启未来

时光飞逝,80余年的光阴冲刷了战争留下的弹痕与焦土,“武联防”的高墙、深沟、地道已难觅踪影,但那段峥嵘历史却深深烙印在人们心中。

为教育后人传承和发扬“武联防”团结拼搏、开拓创新、前赴后继的革命英雄主义和爱国主义精神,千口镇在“武联防”核心区域张庄集村建设了“武联防”纪念馆。纪念馆院内,一座象征“武联防”六个村庄的六角碑亭格外醒目,亭内立有两块石碑,分别刻有“抗日堡垒‘武联防’纪念地”“南乐县‘武联防’抗日纪念碑”。走进纪念馆的“武联防”陈列室,丰富翔实的图文史料、珍贵的实物陈列,将那段烽火岁月中军民同心、浴血奋战的英雄史诗生动再现。

“张庄集小不寻常,唤起人民建武装。斗寇除奸清匪霸,拼将热血打豺狼。”“黄河怒吼战旗扬,南乐风雷迓曙光。抗日烽烟燃大地,军民组合武联防。”读到原联防队队员邵希达的诗句,仿佛能听见冲锋的号角与战火中的厮杀,联防区军民誓死保卫家园的壮烈画面仿佛就在眼前,令人心潮澎湃。

作为河南省文物保护单位、濮阳市中共党史教育基地,每逢清明或抗战胜利纪念日,来自学校、机关企事业单位的党员干部、学生、群众都会纷纷走进纪念馆参观学习,追寻红色记忆,感悟革命精神。

如今,在千口镇,红色文化不仅传承着历史,更赋能乡村治理。千口镇党委协同联防区六个村的村“两委”,在充分借鉴“武联防”抗日斗争经验的基础上,不断创新工作模式,形成了问题联治、警民联动、矛盾联调、信息联通、治安联防的“五联”工作新模式。通过“五联”工作模式的有效运转,千口镇连续多年未发生一起规模性聚集事件及越级上访案件。记者 樊欣欣 袁冰洁 白国华 通讯员 周进鹏 郭敏

责任编辑:薛丽慧

新闻热点