“非遗春节”遇上春节非遗 ——

让传统文化在濮阳出新出彩

古艺遗风传千古,匠心独运韵悠长。

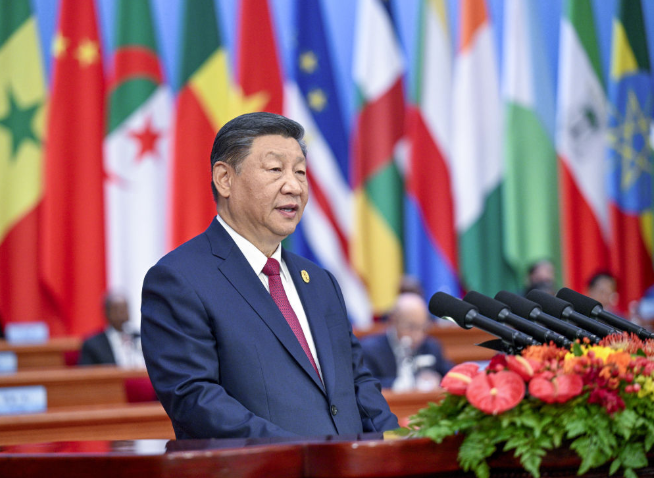

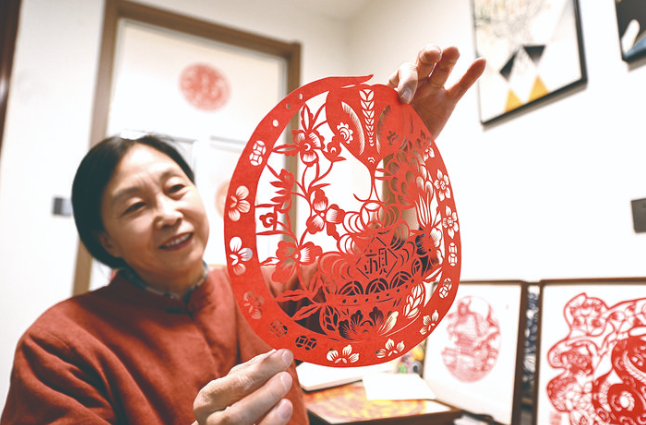

非遗传承人王金卫展示以蛇和祝福为主题的剪纸作品。

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华文明绵延传承的生动见证,是连结民族情感、维系国家统一的重要基础。更让人欣喜的是,中国人最为重要的节日——春节,也于2024年成功被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录,今年春节由此成为我国历史上首个“非遗春节”。

非遗民俗秧歌扭起来。

历史文化名城濮阳,有着深厚的非遗底蕴。目前,我市共有国家级非遗项目8个,省级64个,市级488个,县级900余个。其中,市级非物质文化遗产数量位居全省第一。无论是被称为“戏曲活化石”的目连戏,还是名扬海内外的麦秆画;无论是传承千百年的东北庄杂技,还是大平调、大弦戏、四平调等有着浓郁地方特色的剧种;无论是木版年画、葫芦烙画、陈氏娟艺、面塑等手工艺品,还是壮馍、烧鸡等舌尖上的美食,都让人惊叹人民的伟大、手艺的高超、文化的延续和传承的力量。

茂家状元红传承人正在察看酒糟的发酵情况。

非遗传承人胡红艳在给孩子们讲解糖画制作技艺。

近年来,我市高度重视非遗文化的传承与保护,通过建非遗展馆、办非遗集市、开展非遗进校园活动等多项措施,使古老的非遗项目在濮阳焕发出时代的光彩。目前,全市共有各级非遗传承人700余人,构建起了完善的四级非遗保护名录体系。我市建有省级非遗展示馆13个、市级非遗展示馆22个,省级传统戏剧文化生态保护区1个,省级非遗研究传承基地2个、市级传统戏剧社会传承体验基地30个。此外,我市还精心打造了3条非遗研学线路,文旅融合可谓亮点纷呈。濮阳非物质文化遗产,正越来越多地融入现代生活,越来越成为增强民众文化自豪感和凝聚力、助力濮阳在新时代浪潮中扬帆远航的重要力量。中央广播电视总台、《人民日报》、《中国文化报》等媒体多次报道濮阳非遗,文化和旅游部、省文化和旅游厅等有关部门均给予了高度评价。

非遗剧种目连戏。

艺术来源于生活,艺术为生活添彩。千百年来,每逢春节,很多非遗项目都会用自己特有的方式,庆祝这个最重要、最喜庆的节日,连接不同的文化血脉,为整个城市的年味添彩。那么,当“非遗春节”与春节非遗在濮阳相遇,会擦出怎样绚烂的火花呢?在春节来临之际,记者走进我市众多非遗项目和非遗传承人,用光影记录精彩纷呈的文化瑰宝,同时也被这些非遗项目所蕴含的寓意、项目传承人精益求精的工匠精神深深地感染和打动。记者了解到,今年首个“非遗春节”,濮阳准备了200多场文旅活动,几乎每个景区、每个现场,都有非遗项目的参与。在濮阳,非遗正通过入年俗、节俗、民俗等途径,在激发中华优秀传统文化生机与活力的同时,启示和激励着人们增进文化自信、延续非遗文脉、守望精神家园。

非遗传承人邢瑞星制作的鱼灯笼造型独特,颜色鲜艳、喜庆,形状像黄河鲤鱼,寓意人民群众生活富足、年年有余。

非遗传承人陈正达教孩子们面塑技艺。

习近平总书记指出,要扎实做好非物质文化遗产的系统性保护,更好满足人民日益增长的精神文化需求,推进文化自信自强。非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成元素。“非遗过大年,文化进万家”,以非遗破题文化传承,在烟火气与文化味的交融中,触动历久弥新的文化记忆,凝聚一个个幸福时刻,呈现流光溢彩、红红火火“中国年”,添了年趣、浓了年味,丰富了群众春节期间的精神文化生活,有力增进人们的文化自信和前行动力。我们期待,蛇年春节,那一颗颗璀璨的非遗明珠,那一件件闪耀着时代光彩的民族文化瑰宝,在濮阳能绽放出更加灿烂的光芒。记者 袁冰洁 僧少琴 文/图

责任编辑:崔莎莎

新闻热点