破茧成蝶

康熙三十五年马氏六世祖从开州西关由仕庶孝男铎长门六代马彪从蔡寨迁迁移至州二十里马辛庄,这里就是生我养我的地方。

我的家乡因地处黄河故道,是一个典型的沙窝村,土地贫瘠,乡亲们广种薄收,十年前这里一度成为贫穷落后的代表,村里的现象被大家形象的描述为“桥塌路断沙迷眼,路灯不亮井水咸”。

依稀记得通往田地里面的小路,乡亲们套着马车去地里拉麦子,特别是遇到下雨天,车子经常会在泥沟里面发生翻车的现象,麦子和泥巴黏在一起,一年的希望都被打碎到了泥巴里,所有的艰辛却只能化作脸上的无奈和一声叹息;依稀记得点着煤油灯在昏暗地四处漏风教室里夜读的情景,记得夜读完,抹黑回家走过寂静胡同时,脚步声惊扰了谁家的狗,狗激烈的狂叫声,惊动了整个村子所有的狗叫的情景;依稀记得家里瓮中的吃完水,父母会领着水桶,扛着扁担,跑东家去西家,用压水井取水的场景。

这边土地虽然贫瘠,但是给我的童年带来了无限的欢乐,在那里我无忧无虑的度过了我的童年时光。

曾经在那条像村庄血管般的小河里摸鱼,倚靠在村里那棵大槐树下村看电影,放学后赶着羊群去放羊,晚饭后三五小伙伴捉迷藏,吃饭端着碗都串门子侃大山,秋收时节田野里庄稼的熟香,这样快乐幸福的童年生活会经常闯入过我的梦乡,让我的心灵可以有栖息的地方。

穷则思,思则变,变则通,通则灵,或许在这片土地上生活的太深沉,或许再也不愿承受被暴风雨任意伤割,或许再也不想让悲伤泪流成河,乡亲们开始对足下的这片土地开始重新审视和思索。

村庄的发展,牵动着每一父老乡亲的心,村里的资源只有土地,还得靠土地来生金,村干部便开展多次专题调研,并通过召开恳谈会、群众大会或直接入户走访,分别与村组党员干部、村民代表、群众等进行深入交流,那段时间村庄的发展成了乡亲们茶前饭后议论的共同话题,2008年经过考察和论证,大家决定改变传统粮食作物种植模式,并特意邀请了农业方面的教授对村庄土地进行整体规划,全村开始种植果树,发展林果经济。

或许大家对未来的发展还有所顾虑,第一年大家都抱着试试看的态度,种植了1000亩果树,村里还免费为乡亲发放果苗和粪肥,并聘请专家做技术指导,在看到种植果树能给大家带来实实在在的利益时,乡亲们不断自发的增加了果树的种植面积。

2009年通过引进社会资本,我们开始了新村建设,曾经的梦想就要一步步变成现实,2013年村民都住上了楼房,居住环境得到了大大的改善,村容村貌焕然一新,这对于一直在沙窝生活的我们,简直都是不敢想的事情。

如今的村庄已被郁郁葱葱的果林环抱,整齐划一的村庄宛若画中,真是“梦回濮水畔,驻陛故道边,春来花似锦,夏秋果满枝,美景自引客,车喧人满蹊,返濮享天然”。现在连方成片的果园,不仅让乡亲的钱袋子鼓了起来,更是打造了良好的生活居住环境。每到周末或者节假日,就会有三五结伴的人群行走在田野之间,或是就是在为寻找心灵上的那份净土。

面对发展的步伐,勤劳的乡亲们乡亲们没有固步自封、止步不前,因为他们懂“一日春工十日粮,十日春工半年粮。疏懒人没吃,勤俭粮满仓。”的道理,通过国家惠农政策,依托家乡便利的交通和生态环境优势,大家的不懈奋斗动力充分被调动,从产业兴旺、生态宜居等方面着手,高点定位、超前谋划、全力推进村庄发展。着力打造“濮阳味道”民俗文化旅游村,唱火乡村旅游经济,实现村庄由农业向二三产业的转型,趟出了一条村庄发展的新路子。

面对日渐美丽富饶的村庄,一切话语都是多余的,我只有怀着一颗虔诚的心,去祈祷这块曾给予我生命,关于我精神立足的地方会变得更好。

因为我知道在这里春天,在残雪的下面会顶出一个春芽;秋天,在落叶的中还有一朵花换没来得及绽放;冬天的早晨,你会看到枯萎地杨树柳树上裹了一层细细密密的雪霜,夏天的中午,会听到在茂密的枝叶间传出几声稚鸟的鸣叫声。

我是一粒马辛庄干瘪种子,有幸在这里生根发芽,茁壮成长,经历狂风暴雨,数九寒天的洗礼,最终成长为一株直立行走的树木,我庆幸我是您的一粒种子而倍感自豪,骄傲。

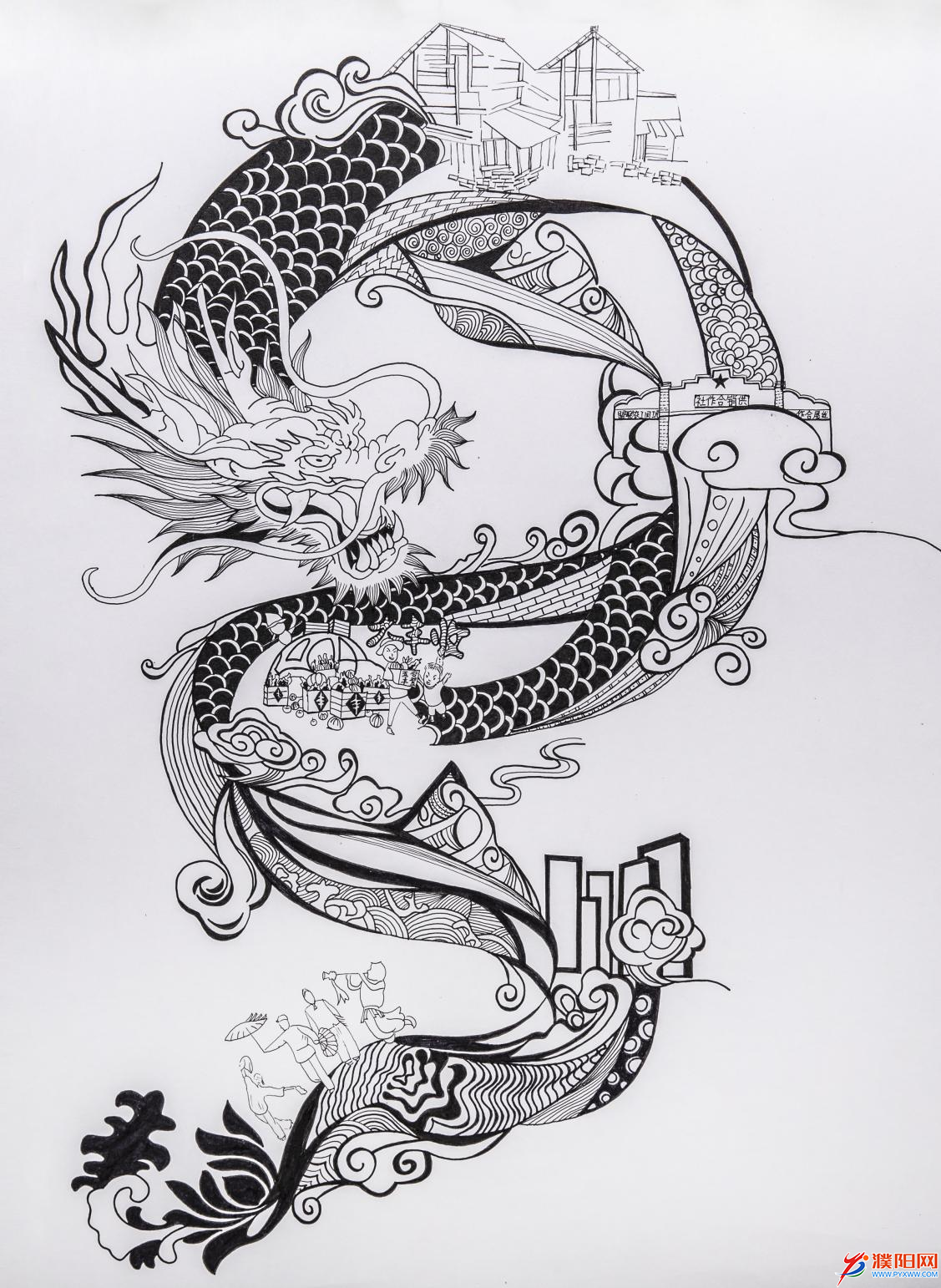

马辛庄村,在我漫长而短暂的一生中,我会慢慢咀嚼你给予我慷慨而丰盛的馈赠,对于你无私的馈赠,我无以回报,唯有怀着一颗感恩的心。我也会将家乡的变化融入到平常的绘画中,展示父老乡亲艰苦奋斗的成果,对美好生活的向往,来表达我对家乡的衷心祝福。

责任编辑:李俊

新闻热点