“百年百位老英雄 百年百个红家庭”集中寻访活动之四

本期“百年百位老英雄 百年百个红家庭”集中寻访活动第六站、第七站、第八站和第九站,分别寻访了范县辛庄镇张桥村张友同家庭,濮阳县柳屯镇杨村杨修林老人、焦村焦存兴老人,城关镇王文海老人,听老英雄讲述他们的感人故事。

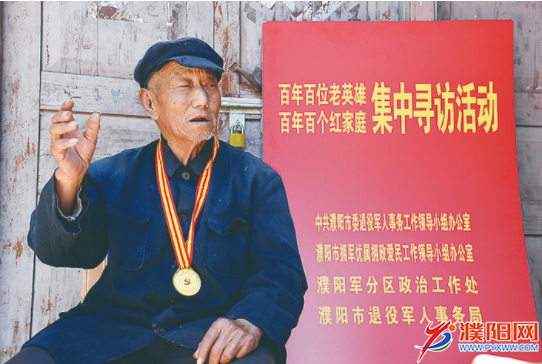

杨修林

杨修林:高风亮节照后人

“为啥入党?为人民服务!为国家出力!这是义务!咱没啥,只想着早点到共产主义社会!”5月18日,记者见到了濮阳县柳屯镇杨村88岁的杨修林老人,虽然他佝偻着腰、听力不畅,但只要一提起当年在抗美援朝战场上的往事,就显得非常激动。

无论是在抗美援朝战场,还是在战后重建工作中,杨修林老英雄处处体现着他作为一名战士、一名党员的责任和担当。这么多年来,面对来自各级党和政府的慰问,他总是说:“不麻烦国家,不给共产党添麻烦!要把好政策留给那些更需要照顾的人。”处处体现着一名退伍老兵的高风亮节。

杨修林1951年自安阳参军,参军前在安阳水利队工作;入伍后在9376部当炮兵,加入抗美援朝大军,投入到修建鸭绿江大桥的工程中;鸭绿江大桥建成后入朝,前往九华里地区大炮队参加战争,历经艰险,克服饥饿与恐惧,战胜恶劣的环境,九死一生,终于迎来抗美援朝战争的胜利;停战后,随部队参加朝鲜人民的战后重建工作,工作兢兢业业;1958年回国,随后退伍返乡,先后任生产队队长、村党支部书记。

“当时,我们时刻准备着,就看美帝的动静,他不打,咱也不打;他打,咱也打……”杨修林老人激动地说。

在非常时期的战场,军人们的食宿条件都很艰苦,但是我们英勇的志愿军战士一直都士气高昂。“当时一会儿打一会儿停,为防止暴露目标,即使大家饿着肚子,也不能生火做饭,我们都是用罐头充饥。有时候因为敌人的炮火太猛,我们后方暂时供应不上,大家就会饿一两天……”杨修林一边回忆一边讲,“我们抢修鸭绿江大桥时,住的地方咋会不冷呢?当兵是为人民服务的!当兵会享福吗?”

杨修林有4个儿子,其中2个儿子目前享受农村最低生活保障,另外2个常年在外务工。他的老伴儿陈秀坤已经89岁,多年前生活已经不能自理,杨修林一直对其悉心照顾、不离不弃。虽然他家经济条件比较困难,但杨修林从未向村委、政府申请过任何救助。每次濮阳县领导、濮阳县退役军人事务局负责人及柳屯镇服务站负责人等前去慰问时,他总是说,要把好政策留给那些更需要照顾的人。即使我们采访时,杨修林仍诚恳地说:“党和政府对咱好着呢!钱够花就行了。要减轻国家负担,不让国家花钱……”质朴的话语不禁让人肃然起敬……记者 关咏梅 通讯员 范亚贞

焦存兴

焦存兴:一心向党 永守初心

“共产党好,共产党英明!过去2000多年,从来没有现在的生活水平高,吃得好、穿得好,种地不纳粮还给补助!国民党那会儿是啥生活?!差点饿死!”濮阳县柳屯镇焦村87岁的焦存兴老人忆苦思甜,提及共产党的好,感激之情溢于言表。

“打仗怕不怕?不怕!为祖国立功……当时人都不知道啥是死!”

“当时我的帽子被打飞了也不知道,后来一看被打了个窟窿……”

5月18日,焦存兴老人一边回忆,一边向我们讲述了当年在抗美援朝战场的惊险经历。

焦存兴1947年参军,1951年奔赴朝鲜战场参加抗美援朝,后参与朝鲜战后重建工作。1956年回国,1958年退伍回乡。

焦存兴用手指了指自己的一只眼睛,很轻松地说里面装的是一颗琉璃珠子,因为那只眼睛在抗美援朝战场上被炸掉了……

“当时,美国鬼子攻过来,我们一个连被堵在山上的坑洞里出不来,伤员渴死了一半。有个通讯员发现洞外百十米处有水,就手脚并用地慢慢爬,爬到那儿以后捧水就喝,又一葫芦一葫芦地灌好水往山洞爬……”他说,在抗美援朝战场上,战斗最激烈、条件最艰苦的莫过于上甘岭战役。

“有人爬了没两步就挨枪子儿了,有人被炸掉了手指头,有人被炸飞了腿……美国鬼子在山上围了6天,我们有的战士连续6天在坑洞里不吃不喝,有的战士侥幸有饼干吃,只是干得从嘴里掉碎面儿……我在坑洞里4天没吃没喝……最后在上甘岭的坑洞里只救出了6个人,当时都半死不活的,不过后来都救活了……”他讲述得惊心动魄,记者的心也跟着他的讲述起伏不定……

“当时上面不让打美国人的飞机,主要是怕暴露位置。有一天,一个朝鲜军士兵怎么也忍不住了,就拿枪‘咔’一下子打飞了一架美国人的飞机,记了头等功!”讲到这里,焦存兴老人显得异常兴奋,仿佛瞬间重回朝鲜战场……

谈及现在的生活,乐观、开朗的焦存兴老人表示,他这一辈子唯一的遗憾就是自己曾先后两次入党,均由于种种原因遗失了入党资料。

采访结束时,焦存兴老人兴致勃勃地用朝鲜语唱了两首歌,用汉语唱了一首《解放军军歌》,还向我们演示用朝鲜语怎么说“大嫂”“吃了吗”“赶快”等词汇,让我们看到了他乐观、开朗的另一面。记者 关咏梅 通讯员 范亚贞

王文海

王文海:为人民服务是第一位的

“打仗杀敌是前线战士的任务,我们卫生员在战场上是搞服务的,跟人家比,我们的功劳有啥好说的?!”“参加工作这么多年,我始终坚持为人民服务是第一位的,始终坚持原则。”5月26日,在濮阳县城关镇老英雄王文海家里,我们聆听了他那感人的故事。

今年91岁、有着72年党龄的王文海老人,知道我们要来时,穿好了军装,戴上了军功章,早早就坐在客厅等候。老人头脑清晰,叙事逻辑性强,六七十年前的时间、人名、地名都记得清清楚楚。

“人绝不能当亡国奴!”王文海刚记事的年龄,正是日本鬼子侵略中国的时候。王文海说,小时候,冯玉祥的一支抗日武装驻扎在他们村里,一个营长模样的人对他说:“人不能当亡国奴!什么叫亡国奴?国家被帝国主义霸占了就是亡国奴!国家没了,人就连狗都不如啊!”

这些振聋发聩的教诲,让王文海终生难忘。12岁的时候,他就当了村里的儿童团团长、宣传员,积极宣讲共产党的抗日政策。

1947年10月,作为家里唯一一个男孩,王文海毅然决然选择了参军(按照当时的规定可以不参军),开始了他11年的军旅生涯。

由于上过学,文化水平相对较高,并且反应灵敏,王文海被安排当通讯员,后又成了一名卫生员。济南战役、淮海战役、渡江战役、舟山战役等大大小小的战役,王文海参加了不下几十场,曾荣获祖国解放奖章、华中南解放奖章各一枚。

当我们让他谈谈战场上的英勇表现时,他说:“我是一个卫生员,是给前线战士搞服务的,跟人家前线打仗的战士比,能有啥好说的?!”了解他的老伴说,王文海从来没有跟人说过他当兵打仗时的事儿,“我跟他过了快一辈子了,都没有跟我说过!”

新中国成立后,王文海积极响应部队号召,来不及回家一趟,转身奔赴抗美援朝战场。因表现英勇,王文海荣立三等功,并荣获朝鲜军功奖章一枚。

“朝鲜战场的条件太苦啦,我的腿冻伤了,差点被锯掉;战士渴得没办法,都是喝尿扛过来的!”王文海感叹道。有一次,正在抢救伤员时,王文海突然被击中头部,昏死过去,被当作死人拉去差点就掩埋了。战士们深入打扫战场时,发现他还有一丝气息,立即送往后方,经过七天七夜的抢救,王文海终于活了过来。这时,他的烈士牺牲证书已经送到老家,家里人已经准备为他料理后事了。

“都死过一回的人啦,还能有啥要求?”1958年6月,王文海听从组织安排,转业到濮阳县,先后担任子岸公社、城关公社、新习公社卫生院院长、城关镇医院院长,直到1990年离休。

“我爸爸非常讲原则,参加工作几十年,从来没有利用职务之便给自己家人办过一次私事儿。”王文海老人的三女儿王艳敏说,他们姊妹6个,都是凭自己的本事考试找到工作的。“父亲还特别较真,不允许我们沾公家一点儿便宜。”她说,父亲是离休干部,医药费是实报实销的,但他从来不多报一分钱,从来不允许孩子们以他的名义报销医药费。

桃李不言,下自成蹊。受王文海影响,他的孩子们从没有向组织上伸过一次手,都靠自己的努力过上了幸福生活。

采访结束,挥手告别时,老英雄的身躯在我们眼里显得愈加高大、伟岸。记者 王同录 通讯员 范亚贞

张友同(中)和老伴儿、儿子张国锋在一起。

三代人的军旅情结和红色传承

——记范县辛庄镇张桥村张友同家庭

“自己的国家、自己的领土,自己不保护,让谁保护呢?!”5月12日,面对记者,战斗英雄张友同的话掷地有声。

在范县辛庄镇张桥村,我们听张友同老人讲述他这个祖孙三代从军的红色家庭的传奇故事。

“您打仗怕不怕?”记者问。“怕啥?打仗就像脑袋掖在裤腰带上!保家卫国人人有责!”87岁的张友同老人讲话中气十足、铿锵有力。

“您曾经多次在战场负伤,受伤最重的是哪一次呢?”记者问。“抗美援朝战场上甘岭战役。当时,我们在山洞里守了七天七夜,我被敌人的炮弹击中,受伤很严重。我在死人堆里躺了八天八夜,才被战友扒出来。战友说了句‘这个家伙轻’,然后抬着我就走……”谈及当年在战场上九死一生的惊险经历,张友同老人慷慨激昂、谈笑风生。

张友同,1934年出生,1945年6月参军,在三纵队历任七旅20团部骑兵通讯员、七旅教导团班长、三十一师司令部警卫员、三十一师司令部班长。1948年4月至12月,他参加淮海战役,时任排长,曾荣立二等功;1949年1月至1953年12月,参加抗美援朝战争,任副连长,曾荣立一等功,先后9次负伤;1954年1月至11月,在荣军学校学习;1954年12月至1956年8月在部队;后转业至范县商业局工作,直到离休。

张国锋是张友同的儿子,他自述“受父亲影响去当兵,有着浓厚的红色军旅情结”。他1990年12月参军入伍,是原济南军区一名战士,曾被评为优秀士兵;1992年到司训队开车;1993年退伍到范县;1994年分配到中国人民银行范县支行工作至今,曾多次被评为优秀员工、先进个人,还被范县县委、县政府评为先进个人。

“当兵后悔3年,不当兵后悔一辈子!”张国锋对记者说,“部队是个大学校、大熔炉,确实很锻炼人。当初父亲坚持让我去当兵,后来我坚持让儿子昊林去当兵。”

张昊林2012年12月12日参军,是武警某部一名战士,在部队曾受过嘉奖,后因公伤于2014年作为伤残军人退伍到范县。

“在单位当尖兵,在家里当勤务兵。即使脱下军装也永远是个兵!”张国锋深情地说,他原来在部队时经常3点多起床偷偷打扫卫生,而且以不被战友发现为荣;参加工作后,他每天5点多就起床。

张国锋所在的中国人民银行范县支行行长冯红涛表示:“张国锋退伍不褪色,在单位表现一直很好。作为部队复转军人,他政治素质高、工作作风过硬。战士在前线流血流汗,我们一定要让他们有荣誉感!”记者 关咏梅 通讯员 范亚贞

责任编辑:崔莎莎

新闻热点