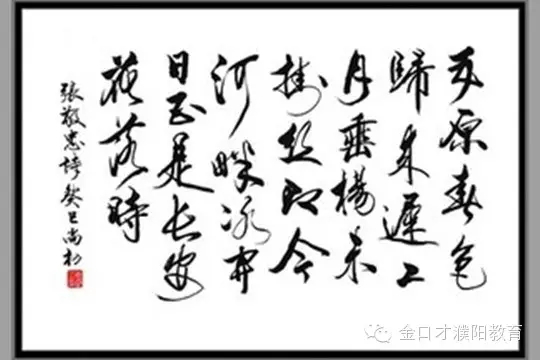

边 词

<唐>张敬忠

五原春色旧来迟,

二月垂杨未挂丝。

即今河畔冰开日,

便是长安花落时。

作者:张敬忠,京兆(今陕西西安市)人。生卒年未详。中宗时任监察御史。神龙三年(707),入朔方军总管张仁直幕,分判军事。后历任司勋郎中、吏部郎中,迁兵部侍郎。开元七年(719)任平卢节度使;十一年为河西节度使。后历任益州长史、剑南节度使、河南尹、太常卿。《全唐诗》录存其诗二首。

【鉴赏】

北方边塞气候寒冷,虽同一节令而自然景色与内地迥异。这是客观事实。面对同一客观事实,不同时代、不同思想感情的诗人在歌咏它时,却会呈现出完全不同的艺术风貌。张敬忠的这首《边词》,便是写边地气候景物很有特色的作品。

首句明点边地春迟。五原地处塞外,北临大漠,气候严寒,风物荒凉,春色姗姗来迟。着“旧来”二字,不但见此地的荒寒自古迄今如斯,且表明诗人对此早有所闻,思想感情上对此也早有所准备。这一句是全篇总冒,以下三句都是从不同角度对此地春色之迟进行具体描绘。它起得从容而安详,为全诗定下了总的感情基调。

“二月垂杨未挂丝”。仲春二月,内地已是桃红柳绿,春光烂漫,这里却连垂杨都尚未吐叶挂丝。柳色向来是春光的标志,诗人们总是首先在柳色中发现春意,发现春天的脚步和身影。抓住“二月垂杨未挂丝”这个典型景象,便非常简括而形象地显示出边地春迟的特征。令人宛见在无边荒漠中,几株垂柳在凛冽的寒风中摇曳着光秃秃的空枝,看不到一点绿色的荒寒景象。这一句虽未提到长安,但诗人意中自有长安二月的景象作为参照,这从“未”字上可以体味出来。

三、四两句仍紧扣“春迟”写边地景物,却将第二句中潜在的参照移至明处,通过五原与长安不同景象的对照,来突出渲染北边的春迟。第二句与三、四句之间,有一个时间差距。第二句所写的并非眼前景,而是对“五原春色旧来迟”的一种形象化表述,或者是对五原“二月”景象的追叙。第三句所写的才是边地的眼前景,故用“即今”提起。河畔冰开、长安花落,暗示时令已值暮春。在荒寒的北边,到这时河冰刚刚解冻,春天的脚步虽已隐约可闻,春天的身影、春天的色彩却仍然未能望见。而遥想皇都长安,这时已是姹紫嫣红开过,春事阑珊了。这个对比,前实后虚,不仅进一步突出了边地春迟,而且寓含了戍守荒寒边地的将士对帝京长安的深情怀念。

这首七绝散起对结,结联又用一意贯串,似对非对的流水对,是典型的“初唐标格”。这种格式,对表现深沉凝重的感情可能有一定困难,但却特别适合表现安恬愉悦、明朗乐观的感情。诗的风调清爽流利,意致自然流动,音调和婉安恬,与它所表现的感情和谐统一。让人感到,诗人是用一种坦然的态度对待面对“春色旧来迟”和“二月垂杨未挂丝”的景象。特别是三、四两句,在“河畔冰开日”和“长安花落时”之前,分别用“即今”“便是”这样轻松流易的词语勾连呼应,构成了一种顾盼自如、风流自赏的风神格调,而“河畔冰开”与“长安花落”的同时异地异景并置,又扫描式地展现了大唐帝国版图的辽阔,一种泱泱大国的雍容气度流注于字里行间。这一切,构成了这首诗特有的风神。“治世之音安以乐”(《毛诗序》),这首诗也许可以作为一个典型的例证。(大河濮阳)

责任编辑:李俊

新闻热点